日置幸介 雪どけは地震をトリガーするか

月刊地球 第25巻2号, 109-113, 2003.

要旨

列島の日本海側を中心に分布する積雪の荷重は、北日本ではGPSで観測される

年周地殻変動の主要な原因となっているが、内陸地震の発生時期に季節的な偏り

をもたらしている可能性もある。

1. はじめに

地震の発生数が多い季節と少ない季節があることは古くから研究者の議論の

対象であった(Omori, 1901; Mogi, 1969; Okada, 1982)。なかでも南海・駿河

・相模トラフの海溝型地震の発生時期が秋冬に偏っていることはよく知られて

いる。Ohtake and Nakahara (1999)はその原因として冬季の1 kPa程度の気圧

上昇を想定し、それによって海溝の逆断層のクーロン破壊応力 (Delta-CFS,

DCFS)が増加

することを見出した。しかしその量はわずか数十Paに過ぎず地震活動に影響し

そうにない。一方全国GPS連続観測網でMurakami and Miyazaki (2001)が見出し

た年周地殻変動は、東北日本では積雪荷重が主な原因であることが示された

(Heki, 2001)。本論文では積雪荷重が地震活動に及ぼす影響を定量的に評価し、

過去の被害地震の発生時期の季節性との比較を試みる。なお本論文はHeki

(2003)の日本語版である。

2. クーロン破壊応力の永年変動と季節変動

地震の誘発の議論にしばしば用いられるクーロン破壊応力(Coulomb Failure

Stress, CFS)は、断層をずらすせん断応力と(ずらす向きに正)、断層の法線

応力(応力がゆるむ方向に正)に摩擦係数をかけたものの和である。せん断応

力はプレート運動等の原因で単調に増加、それにさまざまな擾乱(DCFS)が

加わる。応力が断層固有の閾値を超えたときに破壊が始まるとすると、正(負)

のDCFS は次の地震を早め(遅らせ)る。近傍で発生した地震はステップ

状のDCFSをもたらし、積雪や海洋の荷重、固体地球潮汐等は周期的な

DCFSをもたらす。周期的なDCFSの重要性は、その振幅と永年的な上

昇量との量関係で決まる。応力の永年上昇率をa Pa/年 とし、年周変動

の振幅をb Paとすると、dDCFS/dtに比例する瞬時の地震発

生の相対確率はa+2(pi)b とa-2(pi)bの間を変動する。比2(pi)b/a は定常的な

地震活動と季節変化分の比Pm/P0 (Lockner and Beeler,

1999)に等しくなる。

プレート間地震に伴う応力降下を数MPa、再来周期を100年とすると、せん断応

力の永年的な蓄積速度は年間数十kPaと考えられる。内陸地震では応力降下が大

きいが、再来周期も長くなるため応力蓄積速度はこれと大差ないであろう。

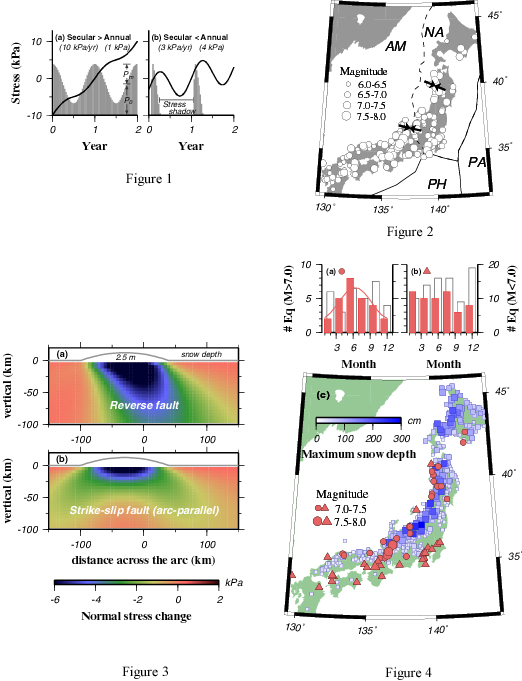

bがaの1/10の場合を図1aに示すが、dDCFS/dtは大きな変

調を受け地震発生確率は季節変動を見せる(Pm/P0=約0.6)。

なお地震発生確率の極大はdDCFS/dtの極大に重なり、DCFS自体の極大よ

り1/4年早い(積雪荷重は負のDCFSをもたらすため地震発生の極大はCFS最大の夏

の無雪期ではなく1/4年早い春の雪どけに重なる)。図1bは周期成分が相対的に

大きい場合(a < 2(pi)b)を示す。周期の短い(すなわち一周期の間の永年増

加が少ない)半日周潮汐による地震の誘発等がこれに相当する。この場合は図1b

に示すように永年変化と周期変動の合計が負の傾きを示す時期が生じ、応力が

過去の極大値を越えるまで時期地震発生確率がゼロとなる期間が生じる。この場

合地震発生確率の極大はdDCFS/dt 極大よりDCFS極大の方にずれる。

Ohtake and Nakahara (1999)は陸域での冬季の大気圧の1 kPaの上昇が、海溝の

逆断層のせん断応力を増加させる量を数十Paと見積もり、地震発生に影響をおよ

ぼすには小さすぎるとした。一方Heki (2001)は積雪荷重が最大で10 kPaもの大

気圧上昇に相当することを示したが、それでも海溝型地震の断層におけるDCFS

(主にせん断応力の増加が効いている)は高々0.1 kPaに過ぎず、やはり地震活

動への影響はないと考えた。一方積雪荷重がその直下の地震断層へ与える応力

擾乱ははるかに大きく、内陸地震の発生時期に影響を与える可能性はある。過去

の論文では大規模地震の発生時期のみを扱っており(Mogi (1969)は近代ではMは

7.5以上、歴史地震はMは8以上としている)、M7.5を越えることがまれな内陸地

震は十分な議論の対象となっていなかった。本論文では内陸地震に注目し、その

発生時期の季節性と積雪荷重の関係を議論する。

3. 日本列島の内陸地震発生時期の季節性

宇佐美(1996)がまとめた過去の被害地震から内陸地震(M6.0以上)を取り出し、

その震源を図2に示す。これらの地震をもたらす断層は、東北日本では脊梁山

脈と平野部を分ける高角逆断層(千屋断層等)が多く、それらの走向はプレー

ト収束方向に垂直、つまり積雪帯に平行である。中部・西南日本では横ずれ断

層が支配的であり、西北西―東南東のアムール−北米プレート収束方向(図2)

を反映し、西南西―東北東(跡津川断層等)または北北西―南南東(根尾谷断

層等)の共役断層群が発達する。それらの走向は積雪帯にそれぞれほぼ平行お

よび垂直である。単純な島弧と積雪帯の形状を仮定し、積雪荷重がもたらす断

層面の法線応力を計算したものを図3に示す。幅200km、長さ1000kmの南北走向

の島弧を考え、幅140kmの積雪帯を島弧西端におく。積雪の最深部は島弧中心軸

の30km西で2.5mとする。平均積雪密度を0.4 g/cm3とすると(Heki,

2001)、これは積雪最深点での荷重は深さ1 mの水、または大気圧10 kPaの増加

に相当する。西に45度傾き下がる逆断層(図3a)と、鉛直な横ずれ断層(図3b)

を仮定する。いずれも走向は積雪帯に平行とする。荷重に対する岩盤の弾性変形

はFarrell (1972)に基づいて計算した(剛性率: 30 GPa、ポアッソン比: 0.25)。

内陸地震の発生深度は高々10-20kmなので地球は半無限弾性体で近似した。いず

れの場合も断層の法線応力(圧縮)は積雪帯を中心に5 kPaを超える(図3bで断

層走向を積雪帯に垂直にするとこの値は1/3程度減少)。荷重によって逆断層で

はせん断応力も変化し(法線応力のおよそ1/3で断層ずれを押さえる向き)、DCFS

の減少に貢献する(摩擦係数を0.5とすると全体でDCFSは-5 kPa)。一方横ずれ

断層では走向が積雪帯に垂直、平行にかかわらず積雪荷重によるせん断応力は

生じないため、法線応力に摩擦係数を掛けたものがそのままDCFSとなる(摩擦

係数0.5でおよそ2-3 kPa)。いずれの場合もDCFSは負で大きさは数 kPaとなり、

数十 kPa/yrの永年的な応力蓄積に有意な季節的擾乱を与え得る。

岡田(1982)は内陸地震を積雪地域内で発生したものとそれ以外に分けて月別

の発生数を調べ、前者が春夏に多いことを示唆した。本研究では宇佐美(1996)

の新しい被害地震カタログを用い、かつ積雪地域を過去5年間のアメダス積雪

計データによる平均最大積雪量が20 cmを越える地域として再定義し、岡田(1982)

と同様の傾向を確認した。積雪地域とそれ以外について、地震発生回数を二ヶ

月毎のヒストグラムで図4a,bに示す。茂木(1969)や岡田(1982)に倣って余震は

除外し、かつ一年以内に近傍で同程度の規模の地震が発生した場合は最初の地

震のみ考慮した。積雪地域(丸)とそれ以外(三角)で発生した内陸地震の震

源を最大積雪深度とともに図4cに示す。

積雪地域の26個のM7.0以上の地震の発生時期(図4a)は岡田(1982)に示され

たとおり春夏に多く、それ以外の地震(図4b)はそのような傾向を示さない。し

かし図4aに古典的な検定法(Schuster, 1897)を施すと、これがランダムな現象

の結果である(季節性がない)という仮説を95%以上の信頼度で棄却できない。

ただしこれは地震数の少なさによるもので、必ずしも季節性の存在を否定する

ものではない。Lockner and Beeler (1999)のように地震発生数の推移を定常

成分(P0)と季節変化成分(Pm)に分けて考えると、後者

は前者のおよそ半分となる(図4aの曲線)。この値は従来知られている最も有

意性の高い半日周潮汐との相関(e.g., Wilcock, 2001)の検出例よりも格段に大

きい。図4aと相似な月別分布で地震数が増加すれば54個を越えた時点で上記の

検定に95%の信頼性で合格する。それにはあと千年の時が必要であるが、潮汐と

の相関が数百や数千という地震の発生時刻を統計処理してようやく有意とされ

ることを考えると、54個という数は小さいといえる。本研究の動機は地震発生

時期の季節性の「発見」ではなく、年周地殻変動の原因として同定された積雪

荷重の地震発生への影響評価である。したがってここでは季節性の統計的有意

性は主張せず、その位相(最大確率時期が雪どけ期に重なる)や振幅(Pm/P0

=約0.5は、DCFSの周期変動が永年変化の1/10程度という推定に調和的)が雪ど

け(積雪荷重の除去)が地震を誘発するかもしれないという地球物理学的な考

察を支持することを示すにとどめる。

4. おわりに

Mogi(1969)や岡田(1982)で指摘されているように、地震発生時期の季節変化は

小規模の地震で不鮮明になる傾向がある。図4aでもMが7.0以下、かつ6.0以上の

地震の二ヵ月毎の発生時期を示す白いヒストグラムには明瞭な季節変化が見ら

れない。大きな地震ほど季節性が出やすいのは、大きな地震ほど震源核形成に

長期間を要するためではないだろうか。Shibazaki and Matsu’ura (1992)は

地震の発生過程を、準静的な震源核形成、それに続く動的加速フェーズ、最終

的な主破壊、の三段階に分けた。Ellsworth and Beroza (1995)は地震計記録

の初期フェーズ(上記の動的加速フェーズに相当)を分析して、地震の最終的

なサイズが大きいほど初期フェーズの継続時間が長いことを見出した。一方準

静的な震源核形成の継続期間については明瞭な測地学的観測例はないが、大き

な地震ほど継続時間が長いと考えることは自然である。Kato and Hirasawa (1999)

は摩擦構成則に基づく数値実験で、東海地震のようなプレート間地震の前兆す

べりの継続時間は数日に及ぶことを示唆した。もしM7.0以上の地震の震源核形

成が数日またはより長い時間スケールで生じるなら、それらの地震は半日周潮

汐等の短周期のCFS変動には反応せず、積雪荷重のような長周期の変動にのみ

反応するであろう。震源核形成に要する時間が短い小規模地震は逆に潮汐や気

圧変動等の短周期変動によって簡単にトリガーされ、その発生時期の季節変動

が不明瞭になるのではないか。なお融雪に伴う地下水位の上昇が断層における

間隙水圧を上昇させ、地震発生を誘発するという考えもあるが、その場合のCFS

変動を定量的に見積もることは難しい。本研究では世界の他の多雪多地震地域

での検証可能性も考慮し、積雪荷重の消滅による法線応力の変化が地震発生に

影響するとの立場をとる。

さて積雪荷重が海溝型地震の発生に影響する可能性が小さいことは既に述べた。

岡田(1982)は海面高の季節変化による荷重変動が海溝型地震の発生に影響して

いる可能性を示唆した。太平洋側の検潮所はいずれも20cmにおよぶ海面高の季

節変動(9月に最も潮位が高くなる)を示す。これが積雪同様海溝型地震の発

生時期に影響すると考えると、最大潮位の1/4年後の12月に地震発生数が極大

を示す傾向(Ohtake and Nakahara, 1999)と調和的である。しかし潮位の季節変

動は単に海水の熱膨張を示している可能性もある。国立天文台江刺地球潮汐観

測施設で連続観測を行っている超伝導重力計には明瞭な重力年周変動が見られ

る。それによると、海面高変動のかなりの部分が熱膨張ではあるが、それらの

補正後も日本近海で10-20cm程度の質量変動が残留することが示唆される(Sato

et al., 2001)。最終的な結論を出すには、海底圧力計(Tamaki et al., 2001)

や衛星間トラッキングによる地球重力場の季節変動の計測(e.g. Wahr et al.,

1998) 等の直接証拠が必要であるが、非潮汐性の海水荷重の季節変動が海溝型

地震の発生時期の季節性の原因になっている可能性を示唆し興味深い。

参考文献

[1] Ellsworth, W.L. and G. C. Beroza, Science, 268, 851-855 (1995).

[2] Farrell, W. E., Rev. Geophys. Space Phys. 10, 761-797 (1972).

[3] Heki, K., Science, 293, 89-92 (2001).

[4] Heki, K., Snow load and seasonal variation of earthquake occurrence in

Japan, Earth Planet. Sci. Lett. 207, 159-164, 2003.

[5] Heki, K. and S. Miyazaki, Geophys. Res. Lett., 28, 2313-2316 (2001).

[6] Kato, N. and T. Hirasawa, Bull. Seism. Soc. Am., 89, 1401-1417 (1999).

[7] Lockner, D.A. and N.M. Beeler, J. Geophys. Res. 104, 20,133-20,151 (1999).

[8] Mogi, K. Bull. Earthq. Res. Inst. 47, 419-427 (1969)

[9] Murakami, M. and S. Miyazaki, Geophys. Res. Lett. 28, 2983-2986 (2001) .

[10] Ohtake, M. and H. Nakahara, Pure Appl. Geophys. 155, 689-700 (1999).

[11] 岡田正実, 地震2, 35, 53-64 (1982).

[12] Omori, F., Pub. Earthq. Invest. Comm. 8, 1-94 (1902).

[13] Sato, T. et al., Phys. Earth Planet. Inter., 123, 45-63 (2001).

[14] Schuster, A., Proc. R. Soc. London 61, 455-465 (1897).

[15] Shibazaki, B. and M. Matsu’ura, S, Geophys. Res. Lett. 19, 1189-1192 (1992).

[16] Tamaki, T., H. Fujimoto, T. Sato and T. Yamada, , EOS 82, F283 (2001).

[17] 宇佐美龍夫, 新編日本被害地震総覧 (増補改訂版), 東京大学出版会, 1996, 493 pp.

[18] Wilcock, W.S.D., Geophys. Res. Lett., 28, 3999-4002 (2001).

[19] Wahr, J. M. Molenaar and F. Bryan, J. Geophys. Res. ,103, 30,205-30,229 (1998).

図の説明

図1 永年的に増加する応力と周期的な変動の組み合わせ(黒い曲線)。それら

から予測される地震活動度の変化(灰色のヒストグラム)は定常的(P0)および

年周的(Pm)な項からなる(縦軸は相対値)。(a)は永年増加が比較的大きい場合、

(b)はその反対の場合で、応力値が過去の最大値より小さい期間(stress shadow)が生じる。

図2 宇佐美(1996)に基づく過去の被害地震(M6.0以上)の震源。AM,NA,PA,PHはアムール、北

米、太平洋、フィリピン海の各プレートを示す。黒い矢印はNA-PAおよびNA-AMの収束方向

(長さには意味は無い)。

図3 断層の法線応力(圧縮を正)分布の断面を逆断層(走向は島弧に平行、45度で西落ち)

(a)、および横ずれ断層(走向は島弧に平行)について描いたもの。島弧の幅は200 km(-100

km から+100 km)で、その西側 (-100 km から+40 km)が積雪で覆われ、-30 km地点で最大深

度2.5 mの値をとる(曲線)と仮定。

図4 (a)積雪地域、(b)それ以外で発生した内陸地震の発生時期を二ヶ月ごとのヒストグラ

ムで描いたもの。赤と白のヒストグラムはそれぞれM7.0以上(ラベルは左側)およびM7.0

未満6.0以上(ラベル右側)の地震に関するもの。(c)で青色の四角はAMeDASによる過去5年

間の平均最大積雪深度を示す(20.0 cm以上の地点のみ)。M7.0以上の地震の震源を積雪地域

とそれ以外ではそれぞれ丸と三角で示す。(a)に描かれた曲線は定常成分および年周変化成

分の二つを仮定した場合の最適確率密度曲線。