日置幸介, 宮崎真一 中部日本のプレート境界と東海地震

月刊地球 号外 41, 146-150, 2003.

要旨

東海地震発生の予測は第一種空白域の仮定に基づいているが、その後の地殻変動研究の結果からその妥当性を議論する。

1. はじめに

駿河トラフにおけるプレート境界地震である東海地震(Ishibashi, 1981)の

発生の切迫性が話題となったのはプレートテクトニクスが固体地球科学の指導

原理となって間もない1970年代であった。南海トラフから駿河トラフにのびる

フィリピン海プレートの沈み込み帯における過去の海溝型地震の発生状況から、

いわゆる第一種空白域として指摘されたものが東海地震である。すなわち同一

の陸側プレートおよび海側プレートからなる一続きの沈み込み帯において、

1944年東南海地震と1946年南海道地震の二つのプレート間地震の遠州灘から駿

河トラフにかけてのすべり残しが近々破壊するという予測である。

日本列島が漠然とユーラシアプレートと認識されていた当時の学問状況でこ

れは正しい推論であったが、日本列島とその周辺のプレート境界に関するその

後の学問の進展は、これらの前提に多少の修正を要求する。1970年代当時ユー

ラシアプレートと北米プレートの境界は北海道の中央部に引かれていた

(Chapman and Solomon, 1976)。この境界を日本海東縁から中部日本を通る線へ

引き直し、日本列島を東西二つのプレートに分ける図式が登場したのは1980年

代前半である(中村、1983;小林、1983)。ただし中部日本で東西衝突する両プレ

ートの境界はフィリピン海プレート北端部である伊豆半島のつけねに接続され

たため、駿河−南海トラフの陸側、海側双方を一枚岩(プレート)とする前提

はくずれなかった。東アジアという視点でその後東日本側のプレートを北米で

はなくオホーツクとする説(Seno et al., 1996)が登場し、西日本側に関しても

ユーラシアよりやや東進速度が大きいアムールプレートとする説(Heki et al,

1999)が登場したが、二つのプレートが中部日本で衝突しているというローカル

な視点でこれらに本質的な差はない。ここでは東側を北米、西側をアムールプ

レートとするHeki et al. (1999)の立場で記述するが、中部日本におけるプレ

ート収束速度が同程度である限り本論の主旨は有効である。

1980年代に始まった宇宙測地観測は、1990年代に全地球測位システム(GPS)の

全国連続観測網(GEONET)の形で日常的なツールとして結実し、日本列島全体の

変形過程が短期間に高精度で観測されるようになった。その結果発見された新

潟から神戸にいたる歪集中帯(Sagiya et al., 2000) は運動学的にみた中部日

本のプレート境界とされた。南に目を転じると、伊豆半島のGPS点の速度の北向

き成分がフィリピン海プレートの動きより有意に小さいことが防災科学技術研

究所の観測網によって見出された(Shimada and Bock, 1992)。これはその後伊

豆半島と駿河トラフ、銭洲海嶺で囲まれたフィリピン海プレート北端地域がマ

イクロプレートとして独自の運動をしているのではないかという指摘につなが

った(Sagiya, 1999; Mazzotti et al., 1999; Heki and Miyazaki, 2001)。本

論文ではこれらの新しい知見を踏まえて1970年代当初の第一種空白域の仮定の

妥当性を吟味する。

2. 中部日本の長期的な地殻の動き

Miyazaki and Heki (2001)はアムールプレートに準拠した西南日本の速度場

はフィリピン海プレートの沈み込みによる弾性変形でほぼ説明できることを示

した。彼らはフィリピン海プレートのスラブ上面を有限個の矩形断層で近似し、

深さ5 kmから25 kmまでは100%カップリング、それ以深を遷移帯とし35 kmの深

さでカップリングがゼロになると考えた。Heki and Miyazaki (2001)は同じ手

法を中部日本に拡張し、アプリオリに与えた沈み込みに伴う弾性変形成分を取

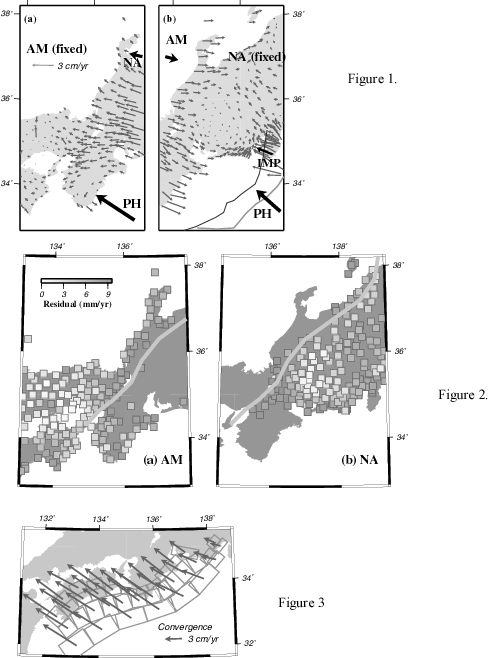

り除くことにより、陸側の長期的な速度場の抽出を試みた。図1はそこで得ら

れた長期的な速度場をアムール、北米の両プレートに準拠して描いたものであ

る。

弾性変形成分を取り除いて陸側プレートの変形を求めるためには陸側と海側

の相対速度ベクトルを既知とする必要がある。南海トラフにおける収束速度は

Miyazaki and Heki (2001)でGPSデータを用いて得られたフィリピン海―アム

ール間のオイラーベクトルを使用した。遠州灘から駿河湾にかけて沈み込むフ

ィリピン海プレート北端部は伊豆マイクロプレートと仮定した。そのオイラー

ベクトルの求め方はHeki and Miyazaki (2001) に詳しいが、Mazzotti et al.

(1999)が与えた銭洲海嶺におけるフィリピン海プレートとの相対速度に関する

拘束条件に、伊豆半島南部のGPS局速度を加味して求めた。なお伊豆マイクロ

プレートとフィリピン海プレートの相対速度は紀伊半島沖でゼロとしているの

で、遠州灘以西の海側の両者の境界が正確にどこにあるかは沈み込み速度にあ

まり影響しない。

さて伊豆マイクロプレートが剛体的にふるまっている証拠は、これらの拘束

条件を満たすオイラーベクトルの存在以外にはない。本論文での措置は銭洲海

嶺での短縮変形が定量的に確立するまでの暫定的なものと考えている。しかし

駿河トラフの海側における伊豆マイクロプレートの速度は伊豆半島のGPS点の

速度で強く拘束されており、今後大きな変更はないであろう。また大陸地殻を

持つ伊豆半島が沈み込めないため北向き速度成分が伊豆半島以南の変形で消費

されるという図式は地学的に妥当であり、今後伊豆マイクロプレートの運動パ

ラメータが(「プレート」であるか否かも含めて)改定されても、その存在の

ために駿河トラフから遠州灘にかけての収束速度が西側のそれより小さくなる

という本論文の主旨は変わらないであろう。

陸側プレートの変形が海洋プレートの沈み込みによる弾性変形起源のものだ

けであれば問題は簡単であるが、本研究では陸側プレートに永年変形、すなわ

ちその部分が属するプレートの安定内部に対する動きを許しているので事情が

やや複雑になっている。その大きさが有限の値をとる場合、その場所でのプレ

ート収束速度がその分小修正をうけることになる。するとそれをもとに算出し

た弾性変形成分も小修正を受け、さらには観測速度から弾性変形分を取り除い

て得られた永年変形も小修正を受けるという自己矛盾に陥る。本研究では収束

速度から弾性変形分を求める手続きと、観測速度から弾性変形を取り除いて永

年速度を出して収束速度を改定する手続きを収束するまで交互に繰り返し、両

者に矛盾がないようにした。詳細はHeki and Miyazaki (2001)を参照されたい。

図2はこうして得られた弾性変形分を除いたGPS局速度を用いて、中部から

近畿にかけた地域において、個々のGPS局をその速度がアムールプレートと北米

プレートのいずれに近いかで分類し、分類されたプレートの安定内部の動きに

どれだけ近いかを色の明るさで示したものである。中部日本北半分では両者の

境界は良く知られる新潟―神戸の歪集中帯に一致する。従来南半分では弾性変

形にマスクされて長期的な速度が良く見えなかったが、本研究によると両プレ

ートの境は中部地方と近畿地方の境界付近に存在するようである。ただしここ

では単に運動学的にどちらのプレートに近いかで分類した点に注意されたい。

例えば両プレートの間に剛体的にふるまう小ブロックが存在すれば、速度を手

がかりに引いた境界が必ずしも歪の集中を意味するわけではない。

3. 駿河―南海トラフの収束速度と地震の再来周期

南海―駿河トラフにおける収束速度を断層セグメントごとに図3に示す。東

海地震が予想される地域での収束速度が紀伊半島沖等に比べておよそ三分の一

しかない点が注目に値する。その原因のひとつは陸側プレートが一枚板でない

ためで、もうひとつは海側プレートが一枚岩でないためである。中部日本にお

ける北米―アムールの収束速度はおよそ2cm/年である。西南日本でアムールプ

レートだった陸側は中部日本で徐々に北米プレートに遷移する。同時に西北西

に斜め沈み込みするフィリピン海プレートとの収束速度も陸側の遷移に従って

小さくなる。一方海側プレートも紀伊半島沖までフィリピン海プレート本体だ

ったのが、遠州灘から伊豆半島にゆくに従い銭洲海嶺での短縮変形の影響で北

向き速度が小さくなり、収束速度も徐々に小さくなる。おおざっぱに言って本

来6cm/年程度のアムール―フィリピン海プレートの収束が、第一の原因(陸側)

で約三分の一減少し、さらに第二の原因(海側)で再び約三分の一が減少、そ

の結果東海地域の収束速度が紀伊半島以西の約三分の一になっているのである。

東海地域での小さな収束速度は、歴史的にみた東海地域の地震再来周期が西

の地域に比べて長い点を合理的に説明する。東海地域は単独で地震を起こした

例は知られておらず、そこでの断層すべりは1707年や1854年の事例のように西

側地域で起こった地震の破壊域が駿河湾奥まで及ぶという形で発生している。

一方1944、1946年や1605年の地震のように破壊が遠州灘で止まる事例も多い。

平均して東海地域の地震再来周期は150年から200年であり、他地域での平均が

120年程度であることを考えるとかなり長い(寒川, 1993)。これは東海地域で

の収束速度が他地域より小さいからであろう。

Sagiya (1999)はSavage(1983)のモデルに基づいてGPS局速度から遠州灘から

東海地域でのバックスリップ(すべり欠損)の分布を求めた。そこで得られたす

べり欠損は遠州灘で 3 -4 cm/年、東海地域で2.5 ? 3.0 cm/年と、紀伊半島や

四国における値より有意に小さく、本研究で得られた収束速度とほぼ調和的で

ある。これらは本研究のようにアプリオリに与えた収束速度ではなく、GPSで

観測された速度場の弾性変形分から推定した収束速度も東海地域で小さくなる

ことを意味し、本論の結論を支持するものである。

参考文献

[1] Chapman, M.E. and S.C. Solomon, J. Geophys. Res. 81, 921-930 (1976)

[2] Heki, K. et al.., J. Geophys. Res. 104, 29147-29155 (1999)

[3] Heki, K. and S. Miyazaki, Geophys. Res. Lett. 28, 2313-2316 (2001)

[4] Ishibashi, K., in Earthquake Prediction, An International Review, Maurice Ewing Series, vol.4, pp.297-332, AGU (1981)

[5]小林洋二、月刊地球 5, 510-514 (1983)

[6] Mazzotti, S. et al., Earth Planet. Sci. Lett. 172, 1-10 (1999)

[7] Miyazaki, S. and K. Heki, J. Geophys. Res. 106, 4305-4326 (1969)

[8] 中村一明、地震研究所彙報 58, 711-722 (1983)

[9] Sagiya, T., Geophys. Res. Lett., 26, 2315-2318 (1999)

[10] Sagiya, T.et al. Pure Appl. Geophys. 157, 2303-2322 (2000)

[11] 寒川旭、第四紀研究 32, 249-255 (1993)

[12] Savage, J. C., J. Geophys. Res. 88, 4984-4996 (1983)

[13] Seno, T. et al., J. Geophys. Res. 101, 11305-11315 (1996)

[14] Shimada, S. and Y. Bock, J. Geophys. Res. 97, 12437-12455 (1992)

図の説明

図1 GEONETによる中部日本の速度場から海洋プレートの沈み込みに伴う弾性

変形成分を取り除いたもの。(a)はそれらをアムールプレート(AM)固定で、(b)

は北米プレート(NA)固定でそれぞれ描いたもの。それぞれのフレームでのフィ

リピン海(PH)、伊豆マイクロ(IMP)、北米、アムールの各プレートの運動ベク

トルを太い矢印で示す。

図2沈み込みに伴う弾性変形分を取り除いた速度場からGEONET各局をアムール、

北米のいずれのプレートの運動に近いかで二種類に分類し(伊豆マイクロプレ

ート内の局は除く)、(a)ではアムールプレートの動きに近い局についてそれ

らのアムールプレートから見た速度の大きさを、(b)では同様に北米プレート

から見た速度の大きさを色の濃さで描いたもの。白に近いほどそれぞれのプレ

ートの動きに近いことを示す。灰色の太線はSagiya et al. (2000)による新潟

―神戸変動帯。

図3 Miyazaki and Heki (2001)で用いられた南海―駿河トラフの断層セグメ

ントのそれぞれについて上盤と下盤の相対速度を示したもの。東海地域におけ

る小さな収束速度が顕著である。