リチウム・ストロンチウムを用いた熱圏風・プラズマドリフト観測(宇宙花火) |

宇宙花火とは?地球大気は温度によって領域を分けることができます.地上に近いところから順に対流圏(0-17 km程度,緯度による),成層圏(17程度-50 km), 中間圏(50-80 km),熱圏(80- km)と呼ばれる領域に分けることができます.高度200 km以下では大気とのまさつで飛翔が難しいため人工衛星での 観測は難しく,気球は50 km程度しか上昇できないので,その間の電気的に中性な大気の観測は非常に難しいです.ロケットはこの高度範囲を通過 することができますが,一瞬通過するのみで,ロケット自体による擾乱もあって,その場での熱圏風を計測することは容易ではありませんでした.熱圏風を観測する手法として,太陽光を散乱させて光る(共鳴散乱)ガスをロケットから放出させて,そのガス雲を地上から観測する手法があり ます.このような実験は1950年代には盛んにおこなわれていましたが,その後,実施されなくなり,技術伝承が行われていませんでした. そこでJAXAを含む日本の研究者チームがガス放出機構の開発,地上観測システムの開発,解析手法の確立を行ってきました.放出するガスは リチウムを用いました.このガスは赤く(波長671 nm)光ります.2007年9月,鹿児島県内之浦から打ち上げられたロケットからリチウムの放出 および観測に国内で初めて成功しました(図1).このガス雲は関西地方でも観測されたことが報告されています.赤く大きな花火のように光る ことから宇宙花火と呼ばれるようになりました. この実験の成功によりリチウム放出実験の有効性が示され,この技術は世界的に注目をあびることとなりました.JAXA-NASA間で日米共同ロケット 実験実施に基本合意するにいたりました.

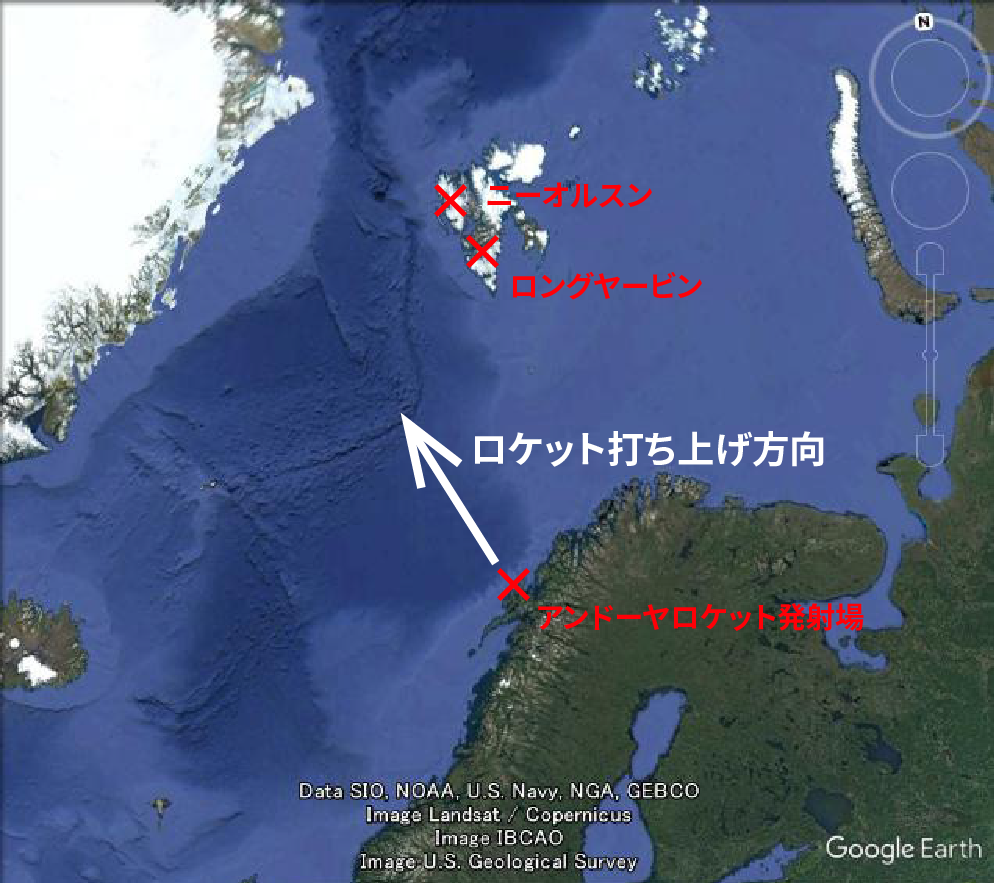

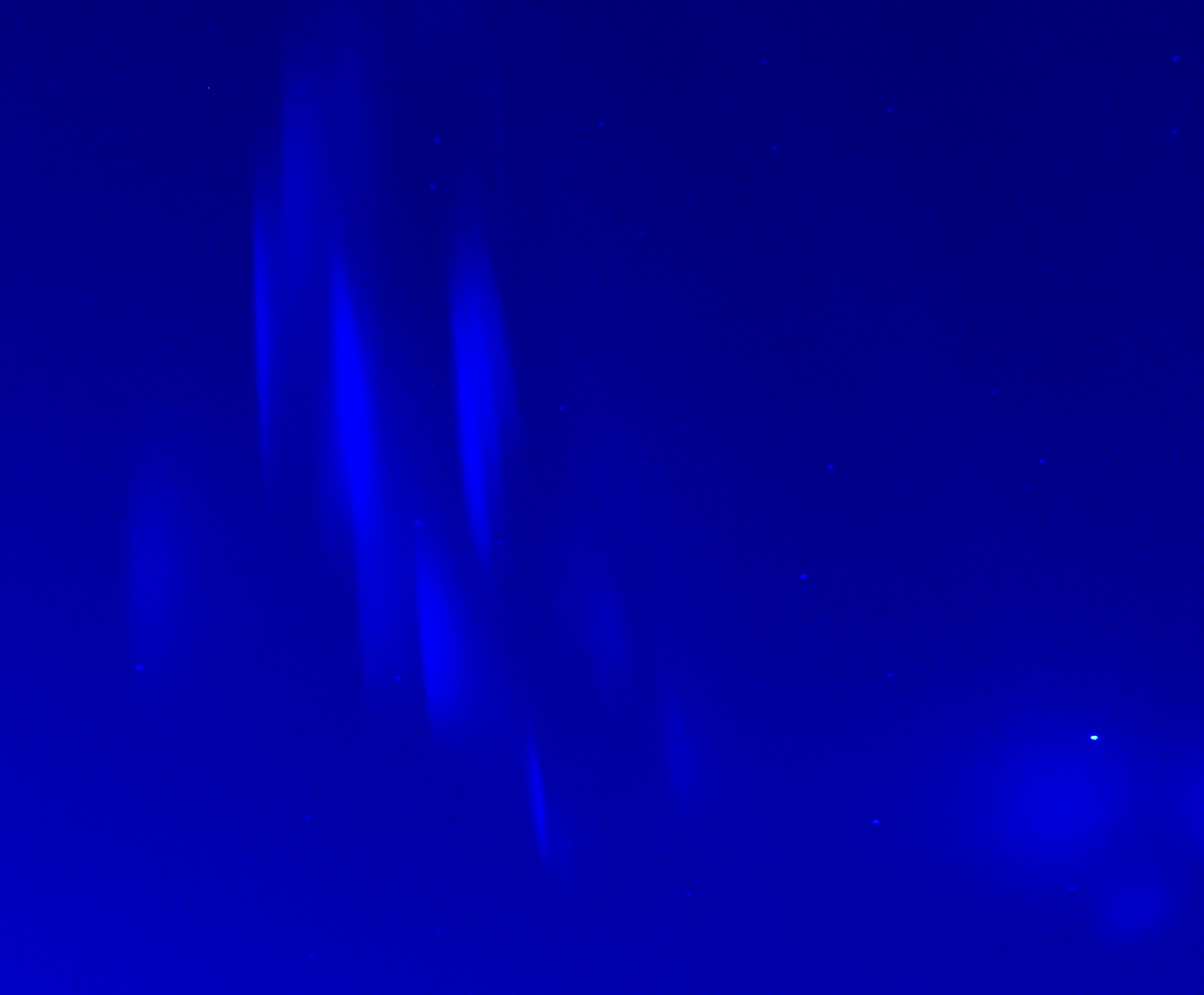

カスプ領域での熱圏大気密度の上昇地球の磁場が宇宙空間に対して開いている場所が極域にあります.その場所をカスプと呼んでいます.これまで予想していなかった大気密度の 上昇が人工衛星の観測により見つかりました(Lühr et al., 2004).いくつか説が提案されていますが,このカスプ領域での熱圏風や 熱圏と同じ高度領域に存在するプラズマの層(電離圏)でのプラズマのドリフト速度の計測が十分に行われていないことから,密度上昇の理由 は明らかになっていません.そこで,日本研究者チームが開発を続けてきたガス放出実験が注目されました.下部熱圏では特に中性大気とプラズマの相互作用が重要である ため,プラズマドリフト速度の計測も欠かせません.リチウムは電気的に中性なガスであるため,同じく電気的に中性な大気の風である熱圏風 しか測れません.そこで,NASAを含むアメリカの研究者チームが,日本の技術を応用し,太陽極端紫外光を浴びると電離してイオンとなるバリ ウムを放出する装置を開発し,実験することになりました(C-REX Sounding Rocket Mission).中性ガスとして漂うことができるストロンチウムもバリウムと同時に放出します. バリウムが緑(波長 554 nm),バリウムイオンが青(波長 455 nm),ストロンチウムが青(波長 461 nm)で発光します. 数々の実験実績のある日本の研究者チームも地上観測班としてこの実験に協力することになりました. 参考文献 Lühr et al., 2004, Geophys. Res. Lett., 31, L06805, doi:10.1029/2003GL019314. ノルウェーでの実験概要カスプ領域の観測に最適なノルウェー沖が実験場所として選ばれました.ロケットの打ち上げはノルウェーのアンドーヤ,地上観測地点として スヴァールバル諸島のロングヤービンとニーオルスンです.それぞれの位置関係とロケットの打ち上げ方向は図2の通りです.ロケット打ち上げの 様子はYouTubeで確認することができます.観測したい発光雲を強調して撮影したいのでバンドパスフィルタを用います.そのため観測画像(図3, 4)は特定の色だけで撮影しているように 見えます.

実験結果2地点から観測した画像を使うことで,三角測量と同様に発光雲の位置を決めることができます.そうやって各時間ごとに決めた位置の 時間変化から背景に流れている熱圏風とプラズマドリフト速度を見積もることができます.その結果,熱圏風が高度200 km付近では北西方向に100〜140 m/s,高度240 km付近では北西方向に54 m/sでふいていることが分かりました. また,高度方向に強い風の風速差があることも判明しました.一方,プラズマドリフトは高度200〜340 kmにおいて東北東方向に320〜470 m/sで ドリフトしていることが分かりました.

まとめ今回の観測ではバリウムとストロンチウムがカスプの中心部で放出することができませんでした.そのため,本研究の目的の一つである カスプ領域での中性大気密度増加の理由を明らかにするまでには至りませんでした.一方,これまで熱圏風しか測れなかった技術を発展 させ,プラズマドリフトも同時に計測することに成功しました.下部熱圏領域では特に中性大気とプラズマの相互作用が重要な役割を 果たしています.それぞれの運動を同時に計測できる技術は今後様々な場所での計測に役立てられます.謝辞本研究は科研費(26400479)の助成を受けたものです.外部リンク観測ロケットで宇宙花火実験!問い合わせ先苫小牧工業高等専門学校創造工学科 柿並義宏 (kakinami(a)tomakomai-ct.ac.jp) |