1957年10月ソビエトは人類初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げた. アメリカとソ連 , 超大国同士の宇宙開発競争が始まった. ケネディ大統領が言った「10年以内に人を月 に送り,安全に帰還させる」計画 - アポロ計画は純粋な冒険心から生まれたものではな く,多分に政治的意味合いの強い事業であった.

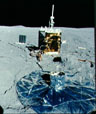

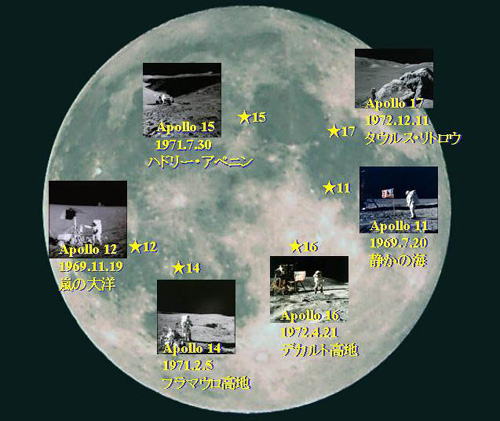

1969年7月20日アポロ11号は「静かの海」に着陸した. 船長アームストロングが月面に「 …人類にとっては大きな一歩」をしるした. その後もアメリカは,アポロ13号の事故か らも立ち直り17号まで計6度,12人の人間を月面に送り込んだ. 15号からは飛行の目的 も科学探査が主となり17号では地質学者による月面探査を実施した.

月面で採取した月の岩石,地中から得られた土壌のサンプル(コア)から我々は月の環 境やこれまでの歴史を予測する事が出来る. 又,宇宙飛行士達が設置した地震計等の計 測器はその後も働き続け, 月の内部構造等について新たな知識を人類にもたらした.

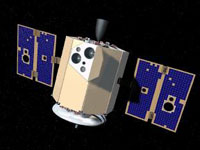

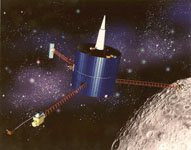

月探査 〜アポロから現在まで〜

月探査 〜アポロから現在まで〜

A MAN ON THE MOON - アポロ計画 -

A MAN ON THE MOON - アポロ計画 -