ビデオ3

二重構造の対流を見てみよう

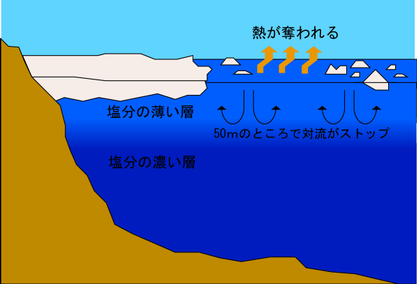

冬、冷たい風をうけて表面の水が冷やされて沈み、下の水と入れかわります。 これを「 対流 」といいます。オホーツク海も、 さかんに対流をおこしながらしだいに深くまで冷えていきます。

しかし、冷えて重くなった表層の水は50mの壁は突破できません。

なぜなら、50mより深いところには塩分の濃い重い水があり、

対流はここで止まってしまう

からです。このため、表層の水だけが冷やされていき、

海氷が生まれます。

ビデオ3では、ビデオ2で用意した二重構造を再現したビーカーに 下から熱を加えて対流を起こし、上層と下層の温度変化を調べました。