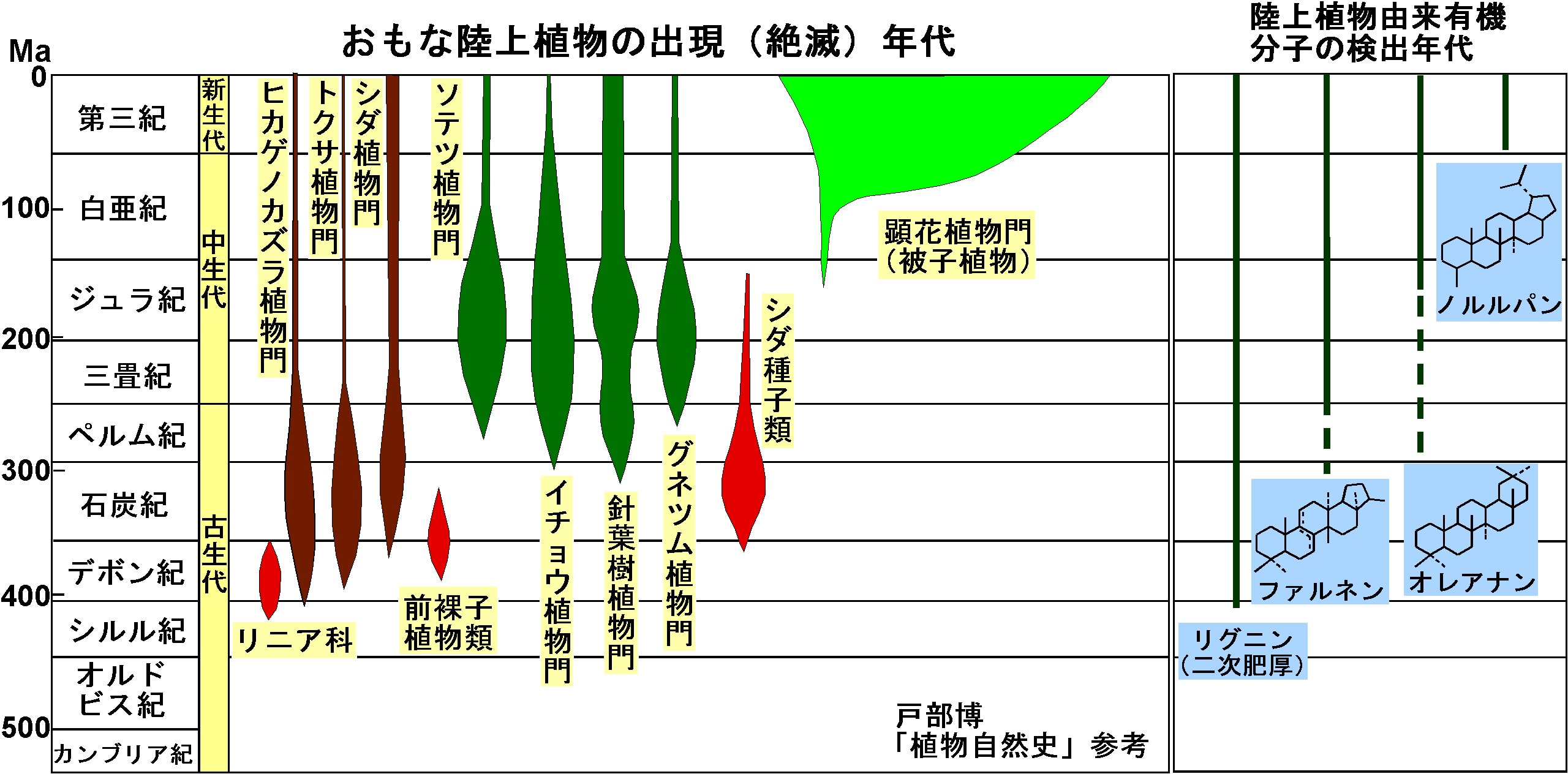

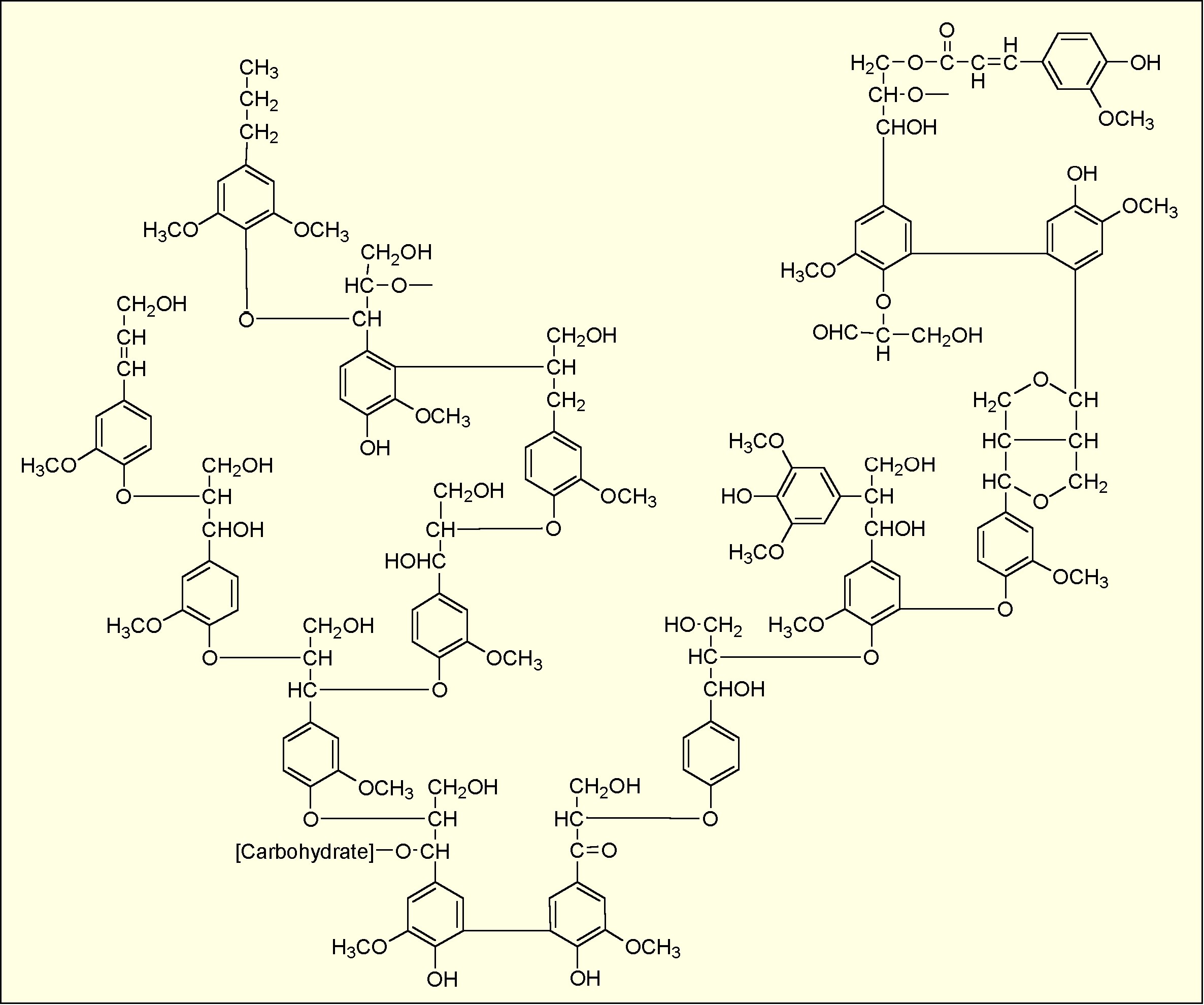

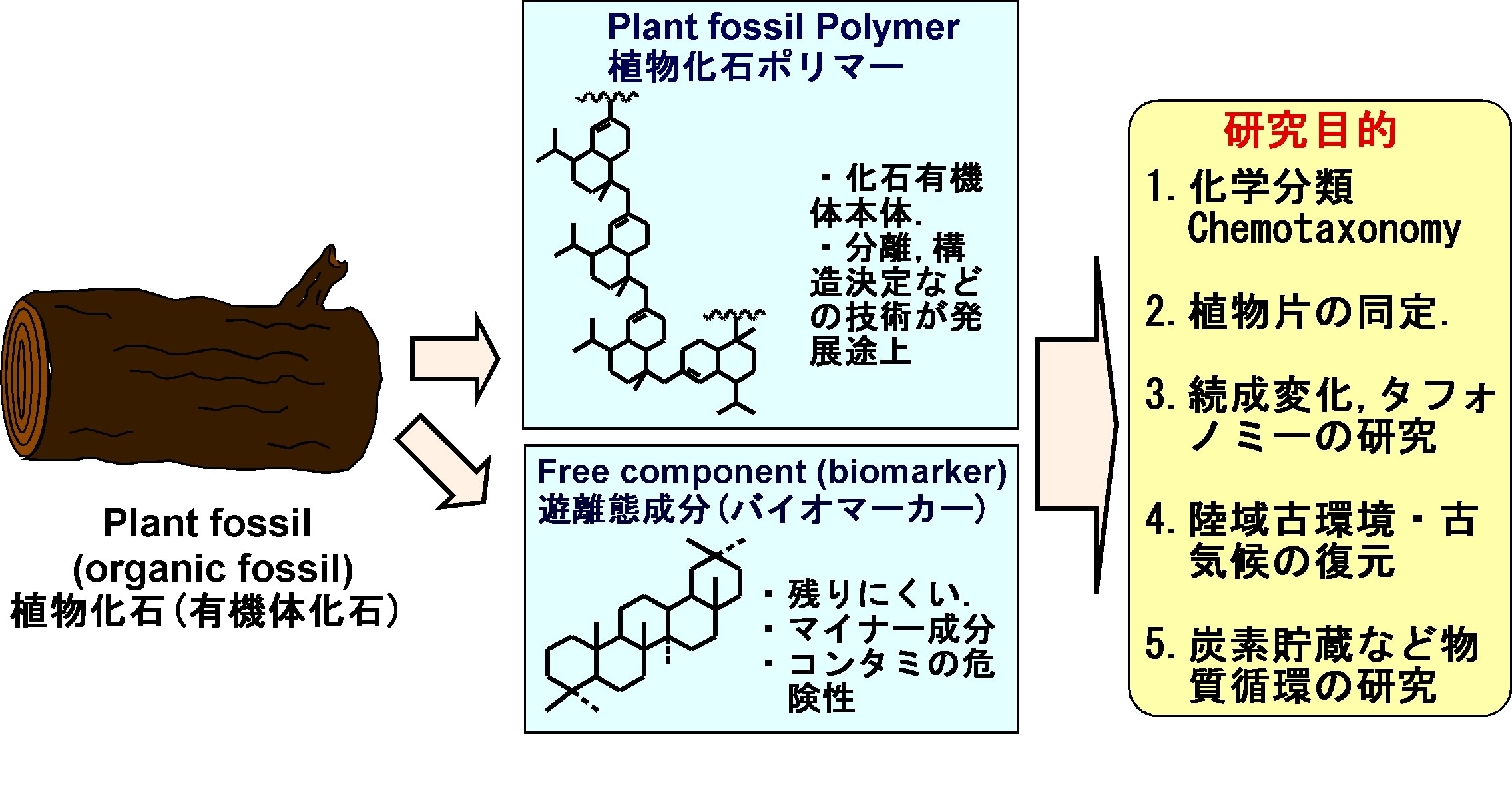

| Topic 古代植物の化石高分子から古生物・古地球環境を復元する (→「北大理学サイエンストピックス」から一部変更) [はじめに] 近年,地層(堆積物)中から生物に由来する有機分子を検出して,過去の地球環境や古生物活動を復元する研究が盛んに行なわれている。さらに,古生物化石中の有機分子を使った古環境・古生物研究も始められている。これまで過去の海洋環境を復元する研究は多くの研究者によって行われてきたが(そのような研究分野は「古海洋学」と呼ばれる),過去の陸域環境や陸上生態系の進化や変動を復元した研究は意外に少なく,地球史レベルの現象についてはわかっていないことが多くある。過去の陸域環境の物理・化学的条件を記録する媒体・試料として植物化石が重要である。ここでは,近年の植物化石を対象にした生物地球化学・古生物化学の研究を紹介する。 [古代植物の有機物化石] 陸上植物が出現したのは今から約4.7億年前,オルドビス紀中期~後期と考えられている(Kenrick and Crane, 1997; 最古の陸上植物化石は4.2億年前、シルル紀後期の地層から見つかっている)。その後、約4.5億年間に多種多様の陸上植物が現れ、ある植物群は絶滅し(図1),それに関係して陸上生態系が拡大・縮小を繰り返し変動してきた。このような植物と陸上生態系の進化史は,基本的に古代堆積物に残された植物化石から復元されている。しかし,地質時代の植物化石,特に形態をよくとどめた大型植物化石の産出は限られていて,そのようなわずかな記録の断片から推定せざるをえない。したがって,現在でも不明瞭なことが多く残されている。例えば,図1で被子植物の出現をジュラ紀末と示しているが,現在でも被子植物の出現年代・場所・起源種などは謎となっている。ジュラ紀末~白亜紀はじめに低緯度地域に出現したという見解が有力視されているが,新たに発見された化石により,今後変わる可能性が指摘されている。  古代堆積物中で形態をよくとどめた葉や茎(幹)などの大型植物化石はそんなに見つかるものではないが,細かい植物片,特に炭化した木片(木質部の破片)は普通に含まれていて,堆積物から容易にみつけることができる。このような木片は生体成分がそのまま,あるいは堆積後に構造変化して残った有機物組織からなる。木片化石の形態・組織からもとの植物体を復元することはかなり難しいが,それに含まれる有機化学成分を見ることで植物化石種などを復元できる可能性がある。 堆積物や石油・石炭に含まれる陸上植物由来の有機分子を検出して起源などを検討する研究は先行して行われていて,図1右に示すように,おおよその検出される年代がわかっている化合物がある。図1のファルネン(fernene)はシダ植物に由来すると知られているが,三畳紀の石炭などから検出されていて,その場合には当時おもに繁茂していたシダ種子植物に由来すると推定されている(Paull et al., 1998)。古生代での検出例は今のところないが,ファルネンの検出はシダ植物が現れる古生代中期まで遡る可能性がある。 被子植物に由来することが知られているオレアナン(oleanane)は最近,ペルム紀の堆積物から検出された(Shwartz, 2001)。前述したように,被子植物の出現年代は古くてもジュラ紀末と考えられているので,ペルム紀堆積物中のオレアネンは被子植物につながる何かの原始的な植物から由来したと考えられている。また,第三紀の堆積物や原油のみで発見されているノルルパン(norlupane)という化合物があるが,被子植物がもつルパン化合物に構造が似ているので被子植物に由来する化合物だろうと推定されている。ただし,具体的な被子植物の種類はわかっていない。別の議論として,特定の埋積環境でルパンが構造変化を受けた化合物であろうとも推定されている(Rollkotter et al., 1982; Sawada, 2005)。 これらの化合物は典型的な生物指標分子(バイオマーカー)であり,低分子量化合物で堆積物中の鉱物粒子に付着したり,原油中に溶けて残存しているものと考えられている。しかし,植物化石からの検出例が少なく(研究例も少ない),化石種との対応が明確でないのが古生物学的には問題になっていると思われる。低分子量のバイオマーカーは,植物化石の表面などに付着して残っていないことが検出例が少ない理由であると考えられる。一方で,木片化石などを構成する化石’本体’の有機物がある。これは,もともと植物生体を構成する表皮や樹皮などの硬い組織に由来する巨大分子有機物である。この巨大分子有機物は,植物体が死んで堆積した後もバクテリアなどによる分解に対して抵抗性があり,’抵抗性高分子(resistant macromolecule,またはresistant polymer)と呼ぶ。この化石抵抗性高分子に着目した研究が始まっている。 [植物化石の抵抗性高分子の研究] 抵抗性高分子になぜ注目するのかー 植物の種類などを同定するにはDNAを見ればよいではないかと思うかもしれない。しかし,地質時代の植物化石にはDNAやタンパク質などはまったく残っていない。ごく稀な例として,約2000万年前の中新世の湖底堆積物中に保存されたモクレン化石から葉緑体DNAを取り出したという研究(Golenberg et al., 1990)が報告されているが,現時点で正真正銘の化石由来DNAなのかは議論されている。つまり,DNAなどが残っていないならば,よく残っている抵抗性高分子を対象に研究しようということである。 植物体の抵抗性高分子として,木質を構成する主要成分の1つであるリグニン(lignin;図2),表皮・クチクラを構成するクチン(cutin),コルク質を構成するスベリン(suberin),花粉・胞子の外壁を構成するスポロポレニン(sporopollenin)などがある。特にリグニンは,セルロースとともに植物体の骨格を形成する主要成分であり,地球環境に普遍的に存在し,環境化学や地球化学においても陸上高等植物のトレーサーとして広く使われる重要な有機分子である。リグニンは図2のようなメトキシフェノールを単量体とする巨大分子と考えられている。  古生物学的なリグニンの研究については,形態学的方法から行われている。リグニンは細胞壁に沈着して二次壁(膜)といわれる硬い細胞壁を形成して,死んだ後も残される。その組織を形態から判別してリグニンの存在を確認する。図1に示したリグニンの年代分布は,化学的にではなく,植物化石の細胞壁の肥厚組織をリグニンとして同定したものである。最も古いものでシルル紀のリニア類からリグニン(組織)が見つかっている。 植物化石高分子は,酸・アルカリ,有機溶媒に溶けない巨大分子である。つまり,化学的にも生物学的にも不活性な物質で,そのために分解を免れて古代堆積物に残っていると言える。それに対して低分子量化合物であるバイオマーカーは有機溶媒に溶ける遊離態成分で,いわば石油の成分なので、化石から除かれたり,堆積物中を移動したりする。そのため,周りからの汚染(コンタミ)成分である危険性もあり得る。その点,抵抗性高分子成分はその場で堆積した植物体のみに由来する成分で,使いやすい物質であるといえる。しかし,化石抵抗性高分子の不活性な性質は,化学分析においてはデメリットにもなる。巨大分子をそのまま同定・定量することはできないので、より小さな単位に分解して測定機などで検出する方法をとる。しかし,タンパク質や糖類のように方法が確立していない。これまでに熱分解や化学反応を用いて特徴的な分子骨格部分を分解して,より小さな化合物ユニットをガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)などを使って同定する方法が一般的であるが,いろいろな制限や問題点がある(詳細は沢田, 2000などを参照)。これまで抵抗性高分子の研究があまり行われていないのは,定性・定量分析ともに技術的に難しいという理由がある。このような技術を開発することは,植物の生物地球化学的研究や陸域環境・生態系の進化史の研究において,ブレークスルーになりうると思われる。  化石ポリマーの具体的な研究テーマは以下のとおりである(図3)。 1)植物の化学分類(chemotaxonomy)の研究:過去に絶滅した植物の化石ポリマーから,その分類・系統関係・進化の中での位置づけを復元する研究である。近年,このような研究が多数報告されている。例えば,ゾステロフィルム(Zosterophyllum)やプシロフィトン(Psilophyton)などのデボン紀初期の植物化石(Ewbank et al., 1996),維管束植物につながるコレオケーテ目に似たデボン紀初期のParka化石やPachytheca化石(Abbott et al., 1998),原始的針葉樹類のコルダイテス化石など(Cordaites;Mosle et al., 2002)の化石抵抗性高分子の熱分解GC-MSの分析結果から古代植物の系統関係を論じている。また,樹脂化石の高分子構造から樹脂を分類する研究(Pastorova et al., 1998)なども化学分類研究である。 2)植物片の同定:堆積物中の形態をとどめていない植物化石片の高分子成分から種類を同定する研究である。植物化石ポリマーの化学分類研究をさらに発展させた応用研究ともいえる。堆積物中の木片などを回収してその化石ポリマーを分析することにより、木片の起源となる植物種の組成、さらにはそれを解析して古植生を復元できる可能性がある。リグニンなどがこのような研究によく応用されている。 3)続成変化,化石化過程(taphonomy)の研究:植物化石の堆積・保存の仕方や堆積後の微生物分解など初期続成過程、埋没後の後期続成過程(熟成過程)を評価する研究である。古第三紀初期のメタセコイア化石(Metasequoia)の化石抵抗性高分子から糖に直接由来する構造を発見し,良質の保存状態を示した研究(Yang et al., 2005)や,白亜紀裸子植物の化石抵抗性高分子の化学分解分析からクチクラの続成変化を化学的に論じた研究(Almendros et al., 1999)などがある。 4)陸域古環境・古気候の復元:化石ポリマーの炭素同位体比などから,過去の陸域環境・生態系を復元する研究である。筆者もこのような研究に力を入れたいと考えているが、現在はほとんどが化石全体(バルク)の同位体分析からのアプローチである。炭素同位体分析のための化石抵抗性高分子の分解方法について報告した例のみである(Poole & van Bergen, 2002)。 5)炭素貯蔵など物質循環の研究:抵抗性高分子は分解を免れて堆積物に大量に保存されている。これは物質循環の視点から捉えると,炭素(を含めた有機物)を地球表層(海洋や大気)から隔離している貯蔵システムであるとも言える。その貯蔵量や保存システムを化学量論的に評価することは,温室効果気体の収支など物質循環の議論に関わる研究になる。このような研究例は未だほとんど行われていない。 このように植物の化石ポリマーの研究は新しく始まったばかりで,今後多くの興味深い,有意義な研究成果が期待される。 [参考文献] ・Abbott, G. D., Ewbank, G., Edwards, D. et al. (1998) Geochim. Cosmochim. Acta. 62, 1407-1418. ・Almendros, G., Dorado, J., Sanz, J. et al. (1999) Org. Geochem. 30, 623-634. ・Arai. T., Sawada, K., Suzuki, N. & Tsukagoshi, M. (2003) Geochim. Cosmochim. Acta. 67/18S, A21. ・de Leeuw, J. W. & Largeau, C. (1993) A Review of macromolecular organic compounds that comprise living organisms and their role in kerogen, coal and petroleum formation. In: Engel, M. H. & Macko, S. A. (Editors), Organic Geochemistry, Plenum Press, New York, pp. 23-72. ・Ewbank, G., Edwards, D & Abbott, G. D. (1996) Org. Geochem. 25, 461-473. ・Kenrick, P. & Crane, P. R. (1997) Nature 389, 33-39 ・Mosle, B., Collinson, M. E., Scott, A. C. et al. (2002) Rev. Palaeobot. Palynol. 120, 41-52. ・Pastorova, I., Weeding, T. & Boon, J. J. (1998) Org. Geochem. 29, 1381-1393. ・Paull, R., Michaelsen, B. H. & Mckirdy, D. M. (1998) Org. Geochem. 29, 1331-1343. ・Rullkotter, J., Leythaeuser, D. & Wendisch, D. (1982) Geochim Cosmochim Acta 46, 2501-2509. ・沢田健(2000) 月刊地球 22, 638-644. ・Shiwartz, M. (2001) Geochemists find evidence that flowers may have evolved 250 million years ago. Stanford Report, April 4. ・Tu, T. T. N., Bocherens, H., Mariotti, A., Baudin, F. et al.(1999) Palaeogeogr. Palaeoclimatol. palaeoecol 145, 79-93. ・Yang, H., Huang, Y., Leng, Q. et al. (2005) Rev. Palaeobot. Palynol. 134, 237-256. |