ここでは、応用課題に登場した、「プランクの法則」に関して簡単な説明をします。 プランクの法則は、「黒体」と呼ばれる理想的な物質に関する、放射に関する基本的な法則です。

放射についての基本的な知識は、地球惑星科学入門 p.221「太陽放射と地球放射」も参考にしてください。 黒体については、Liou (2014) などの放射の教科書を参照してください。

黒体

黒体というのは、外部から入射する電磁波を、あらゆる波長にわたって完全に吸収し、あらゆる波長の電磁波を射出する物体です。 そのような物体は実在せず、理想気体のように、黒体は理想的な物体です。

プランクの法則

黒体が射出する放射のことを黒体放射と呼びます。そして、黒体放射は黒体の温度によって変化します。 プランクの法則は、黒体放射に関する法則です。

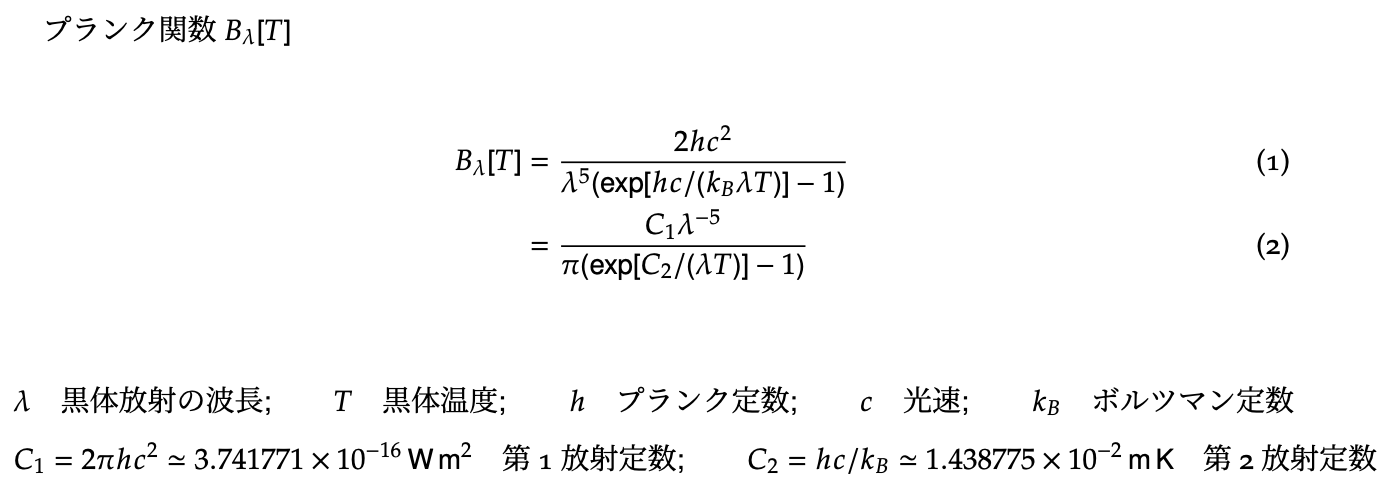

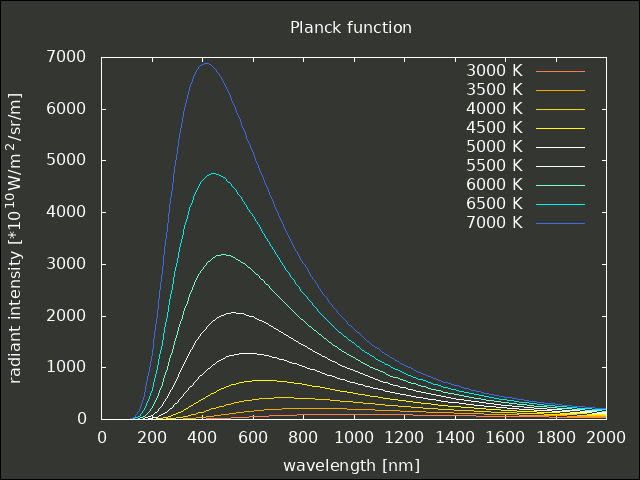

プランクの法則によれば、黒体放射の波長ごとの放射の強さが、温度がパラメーターで、波長が変数となる関数 で表すことができます。この関数のことをプランク関数と呼び、以下のような式になります。

現実の物体の放射

黒体に限らず、すべての物質は自身の温度に対応した電磁波を射出しています。 黒体からの放射でなくとも、その放射は黒体放射に近似できることが多いです。

例えば、豆電球は、フィラメントに電流を流して加熱することで光を出しています。 小学校の理科の実験でやったように、豆電球に流す電流を大きくすると、赤く弱く光っていた豆電球が、 より白く明るく輝くようになります。この理由は、プランク関数のグラフをみることでわかります。

豆電球に流れる電流が大きくなると、フィラメントの温度が上がります。プランク関数のグラフをみると、 温度が高くなると、放射の強さが大きくなり、放射の強さが最も強くなる波長が短くなることがわかります。 そのため、小さい電流が流れてフィラメントの温度が低いときは豆電球は赤く光り、 大きい電流が流れてフィラメントの温度が高いときはより明るく輝くことになります。

参考文献

- 在田一則・竹下徹・見延庄士郎・渡部重十 (2015)「地球惑星科学入門 第 2 版」北海道大学出版会。

- K. M. Liou [著] 藤枝 鋼・深堀 正志[共訳](2014) 「大気放射学 —衛星リモートセンシングと気候問題へのアプローチ—」共立出版。

<< 戻る (本日の課題) 情報実験 第 4 回 のトップへ >>