>> 鴨方遠隔授業ホームページ

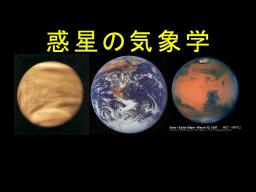

惑星の気象学

[2週目 後半]

小高 正嗣(北大院理・地球惑星科学専攻助手)

odakker@gfd-dennou.org

2002 年 10 月 30 日

|

地球型惑星のうち, 大気をもつ金星・地球・火星の気象を取り上げます.

|

|

地球の隣の惑星, 金星・火星に, 人は住めると思いますか?

実は, どちらの星でも無理なのです. 火星は温度が低いのを

がまんしても, 気圧が地球の 1/100 程度しかないので,

私達は体を維持することができません. 金星は表面気温が

500 ℃ 近くもあるので, こちらもだめです.

|

|

後半の講義では, それならばどうして私達は, 地球に住めるのか

考えていくことにしましょう.

|

|

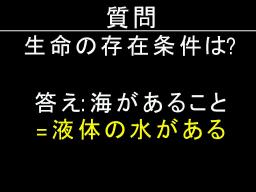

ところで, 生物が存在できるために必要な物は何でしょう?

呼吸のための酸素, 光合成のための太陽エネルギーも考えられますが,

地球で初めに誕生した生物は酸素がなくても平気な, 光合成を行なわない

生物だったとされています. しかしそんな彼らも, 海があったから

誕生したと考えられています. 液体の水が重要なのです!

|

|

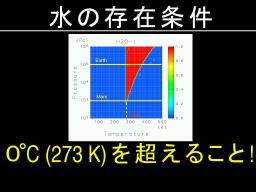

こちらの図はどのような温度・圧力ならば, 液体の水が存在できるのかを

表しています. 横軸には温度, 縦軸には圧力がとってあります.

橙色の線はそれぞれ, 火星と地球の表面気圧を表しています.

この図から, 液体の水が存在するためには,

0 ℃(絶対温度で 273K)を越えることが重要だといえます.

|

|

ここで, 惑星の温度はどのようにして決まるのかを考えてみましょう.

太陽は惑星よりも高温なので, 惑星は太陽からエネルギーをもらうことは

想像できますね? こうして太陽からのエネルギーを受けながら惑星が

同じ温度を保つためには, 惑星から熱が出ていかなくてはなりません.

こうして, 惑星が得る熱と惑星が失う熱が

釣りあっていると考えた時に決まる惑星の温度を,

有効放射温度といいます.

|

|

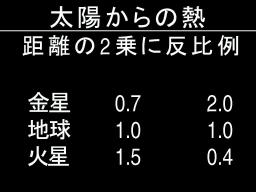

それではまずは惑星が得る熱をみてみましょう. 太陽から受けるエネルギーは,

太陽からの距離の2乗に反比例します. 表の左列の数字は, 太陽-地球間の距離を

1としたときの, 太陽-各惑星間の距離を示しています. そしてそれぞれの惑星が

太陽から受ける熱は, 右列の数字で, これも地球を1として示してあります.

金星は地球の2倍の熱を太陽から受けていることがわかります.

|

|

今度は惑星から出ていく熱を考えましょう. 惑星が放射によって失う熱は,

惑星の温度の4乗に比例します. 惑星の温度が高いほど, 宇宙に向けて

放出される熱も多くなります.

|

|

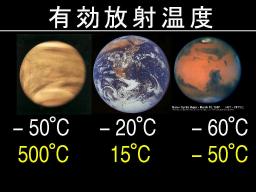

上のような考え方で求められた有効放射温度を白, 実際の惑星の温度を

黄色で示してあります. 地球は 35 ℃ ずれていますし, 金星は全く違う温度

ですよね?どうしてこのような差が出てくるのでしょうか?

|

|

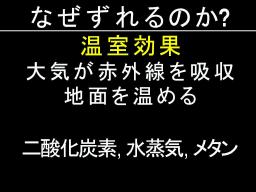

実は惑星を取り巻く大気によって, 実際の惑星の温度はもっと高くなって

いるのです. 太陽は高温なので波長の短い電磁波を出し,

そのエネルギーを惑星は受けています. これに対し, 温度の低い惑星は,

波長の長い電磁波(赤外線)を宇宙空間へ放出して冷えています.

二酸化炭素や水蒸気などの気体は, 地球から出ていこうとする赤外線をよく

吸収します. そしてその分, 大気や惑星表面の温度は高くなります.

この大気が惑星の温度を上げる働きは, 一般に

温室効果と呼ばれています.

|

|

こうして温室効果が働き, 高くなった惑星の温度を再び見てみましょう.

金星ではこんなに温室効果が働いているのでしょうか?

地球の温度は液体の水が存在できる程度まで上昇しました. 適度な

温室効果です. そして火星ではほとんど温室効果がないことが

わかります. 惑星間でなぜこのように開きがでてくるのでしょうか?

|

|

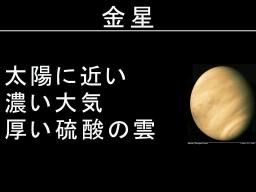

金星は太陽に近いため, 地球に比べるともともと受け取る太陽放射の

量は多くなります. 大気がなければ太陽にあたためられて高温になった

分, 宇宙空間へも沢山の放射を出してもっと表面温度が下がる

はずです. ところが金星の二酸化炭素を主成分とする大気はとても厚いため,

金星から出ていく放射は少なくなります. 金星の雲は硫酸でできて

いますが, この硫酸の雲も温度を上げる働きをします.

|

|

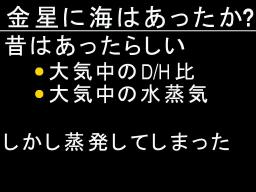

生命の誕生に必要な液体の水, 海は金星にもあったのでしょうか?

専門的な話になりますが, 大気中の水素の同位体比, また金星大気に

含まれる微量の水蒸気から, 昔は金星にも海が存在したようです.

しかし温室効果が強すぎたために海の水はどんどん蒸発し,

水蒸気は原子に分解されて宇宙空間へ散逸してしまったと

考えられています.

|

|

次に火星について見てみましょう.

火星は太陽から遠いため、受け取る放射量がもともと少なくなります.

また火星大気は, 温室効果気体である

二酸化炭素が主成分ですが, 大気の量が少ないために少ししか地表温度は

上がりません.

|

|

温室効果のあまり働かない火星には, 海は存在したのでしょうか?

火星表面の地形から, 昔はあったといわれています.

しかし水は蒸発したか, 凍って地下に氷として存在しているかの

どちらかだろうと考えられています.

|

|

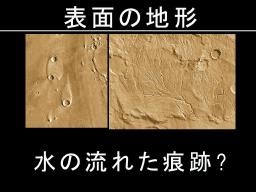

それでは海があった証拠と考えられる, 火星表面の地形を見てみましょう.

左側は洪水の跡のように見えます. 中央の中洲のような地形に注目して

下さい. 写真の下から上へ向かって, 水が流れたように見えます.

いくつか見られる丸いくぼみはクレーターです.

右の写真はもっと広い場所について見たものです.

樹形図あるいは網目のような地形がありますね?河川によく似ています.

火星にはこのような地形がいくつもあるため、昔の火星には海が

あったと考えられています.

|

|

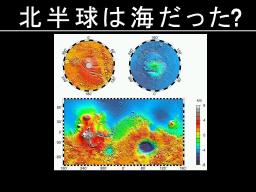

こちらは, 火星表面の高度についての観測データを図で表した

ものです. 四角の図は縦軸が緯度(上が北, 下が南), 横軸が

経度です. 赤〜灰色が高度の高い場所, 青にいくにつれて高度が

低い場所を表します. これを見ると南半球ではオレンジ〜赤色で

高度が高くなっています. 対照的に北半球では大部分が

青色で低地となっており, 高度の変化もあまりありません.

これは昔, 北半球に海があり, 表面のでこぼこが削りとられた

ために平らなのではないかと考えられています.

上の円状の図は, 左が南極付近, 右が北極付近の様子を示しています.

|

|

最後に地球を見てみましょう.

地球は金星や火星の中間の, 太陽から

ちょうどよい距離に位置しています. 地球には現在も液体の水,

海があります.

地球では長い間, 海を維持することができたため, 海の中で生命が

誕生し, やがて光合成をおこなう生命が生まれ, やはり長い時間を

かけて酸素の多い大気が作られました. このような歴史があって,

私達は今, 地球上で生きているのです.

|

|

これで惑星の気象学の講義はおしまいです.

質問が二つ出されました.

Q. 金星・火星にはオゾン層はありますか?

A. ありません. 金星や火星の大気には, オゾンの材料である

酸素がほとんど存在しないからです.

Q. 火星には季節がありますか?

A. あります. 火星の自転軸は公転面に対してちょうど地球と

同じくらい傾いています. したがって火星にも四季

(季節)があります.

|

|

このスライドで用いた画像は, 次の場所から入手したものです.

|

Kuniko Egawa

2003-04-25

|