Topic

中新世球果・種子化石の抵抗性高分子の研究

古代植物の化石高分子から古生物・古地球環境を復元する

(→「北大理学サイエンストピックス」から一部変更)

中新統東海層群産の植物化石の抵抗性高分子からの化学分類の研究

岐阜県東濃地域に分布する東海層群土岐口陶土層と土岐砂礫層は,新第三紀中新世の網状河川堆積物で良質な陶磁器の材料となる陶土が分布している。その陶土層中,またはそれに挟まれた礫層から保存状態のよい植物化石が産出する。植物化石が採集された地層の年代は,約1000万~430万年前の中新世~鮮新世と推定されている。しかし,新第三紀の植物化石とは思えないほどの生々しい形態を残した化石が得られている。この研究では,被子植物の果実・内果皮の化石や裸子植物の球果化石から化学分類マーカーの検索を行なった。

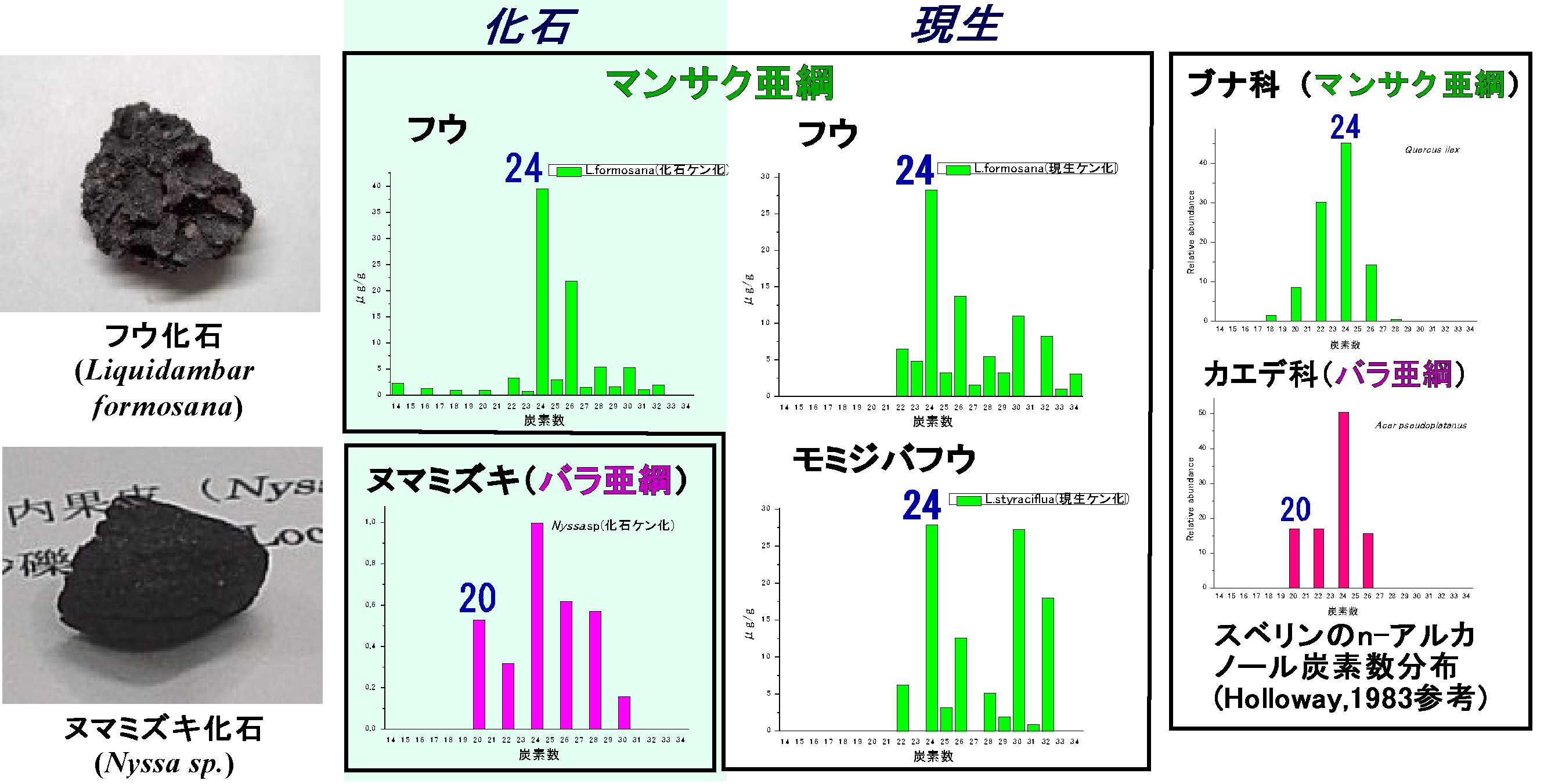

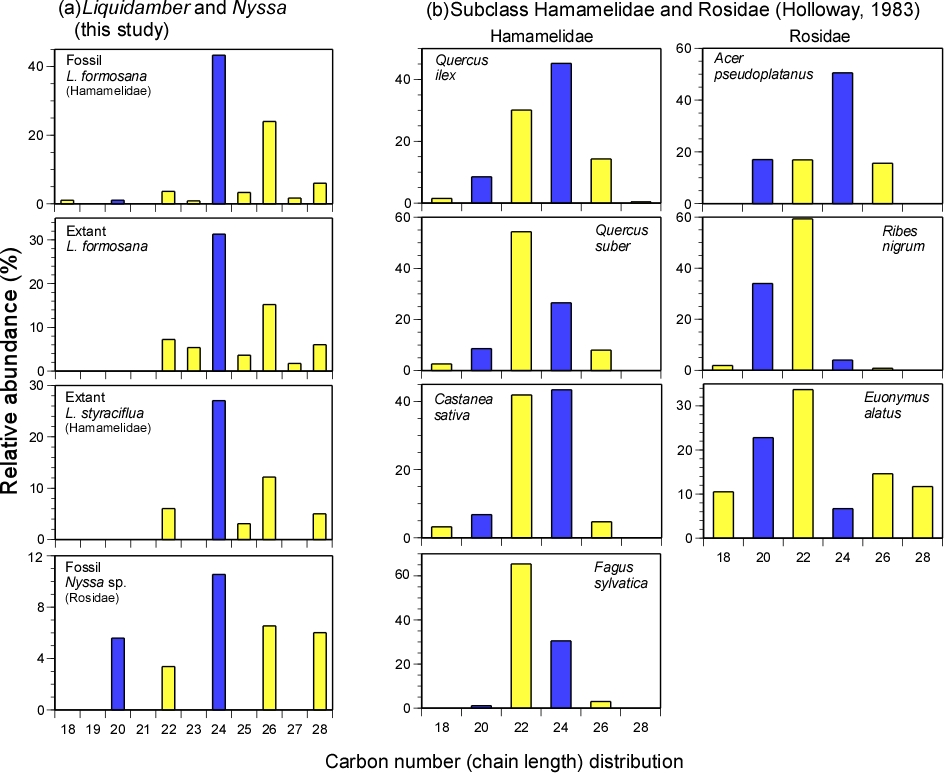

フウ(リクイダンバー;Liquidamber formosana)の果実化石とヌマミズキ(Nyssa sp.)の内果皮化石をアルカリ加水分解(けん化)して,抵抗性高分子のエステル結合部位を切断し,その分解物を得た。その結果,リグニンフェノールや脂肪酸,ジカルボン酸,ステロイド,フィトール,その他テルペン系アルコールなどが主要分解物として検出された。これらの分解物を化石と現生試料で比較した結果,直鎖アルコール(n-アルカノール)の炭素数分布が同属ではよく類似していて,かつ異種(属)間ではよく区別できることがわかった。今回のアルカリ加水分解で得られるn-アルカノールは,果実化石を構成するスベリンポリマーの骨格部分である推定し、この結合態アルカノールユニットが化学分類情報を保持していると推定した。

図P4 東海層群産植物化石および現生植物(大阪長居植物園から採集)の抵抗性高分子に結合した直鎖アルコール(n-アルカノール)の炭素数分布. スベリンポリマーに由来した成分だと推定している. 右図は植物生体のスベリンポリマーから分離したn-アルカノールの炭素数分布(Holloway, 1983).

※この研究では大阪自然史博物館の塚腰実学芸員から植物化石および現生植物を提供して頂いた.

これまでの研究で,現生植物のスベリンを加水分解して得られたn-アルカノールの炭素数分布において,マンサク亜綱は炭素数24(C24)が卓越し,バラ亜綱ではC20の割合が比較的高いことが報告されている(Holloway, 1983)。この結果がマンサク亜綱のフウとバラ亜綱のヌマミズキで同様の傾向を示すことから,スベリンに由来するn-アルカノールが化学分類マーカーとして適用できることを提案した。この結果をさらに検討し,スベリンポリマーからの化学分類が実現できれば,陸上植物,特に被子植物の種(属)間の判別が植物破片からも可能になるかもしれない。陸上植物相の復元にも応用できる可能性がある。→(Sawada et al.(2008) Org. Geochem.で公表 >>>)。

[APG体系からの再考察] 上記の植物分類について,分子系統学的分類体系(APG体系)の分類で再考察した。APG体系において,フウはユキノシタ目フウ科フウ属,カエデとブナは,それぞれはムクロジ目ムクロジ科カエデ属,ブナ目ブナ科ブナ属であり,ともにバラ類(バラ目群)になる。ヌマミズキはミズキ目ヌマミズキ科ヌマミズキ属で,キク類(キク目群)である。つまり,フウとブナ,ヌマミズキとカエデが同類という以上の解釈を変えて,フウ(ユキノシタ目),ヌマミズキ(キク目群),ブナとカエデ(バラ目群)がそれぞれ別のグループの植物であると考えるべきである。そして,フウのn-アルカノール分布を再考した場合,そのC24が顕著に高く,C20がほとんど検出されない分布傾向は,他の比較した植物種のn-アルカノール分布と有意に異なる性質とみるべきと考えている。また,ヌマミズキにおけるC20の割合の高い傾向は,バラ目群とは異なる性質であると見るべきかもしれない。APG体系の分類と化学分類の対応を求めていくのが,植物の抵抗性高分子や脂質の進化に関連した本質的な議論を可能にしていくことであろう。

図P4 東海層群産植物化石および現生植物(大阪長居植物園から採集)の抵抗性高分子に結合したn-アルカノールの炭素数分布(Sawada et al., 2008). 植物生体のスベリンポリマーから分離したn-アルカノールの炭素数分布(Holloway, 1983)も示す.

フウ(リクイダンバー)化石の抵抗性高分子の炭素同位体比に記録された陸域古環境情報

フウは漢字で‘楓(フウ;ユキノシタ目フウ科フウ属)’と書くが,同じ漢字をもつ’楓(カエデ;バラ類(バラ目群)ムクロジ目ムクロジ科カエデ属)’とは目レベルで違う種類の落葉高木の温帯性広葉樹である。英語では’liquid(液体)-amber(琥珀)’という意味で,樹皮から香りのよい液体樹脂が採れることから名前がついている。この樹脂は高分子構造から天然ポリスチレンであると推定されている(Pastorova et al., 1998;→天然ポリスチレントピック)。樹脂化石ポリマーとして古生物学的にも注目されている。

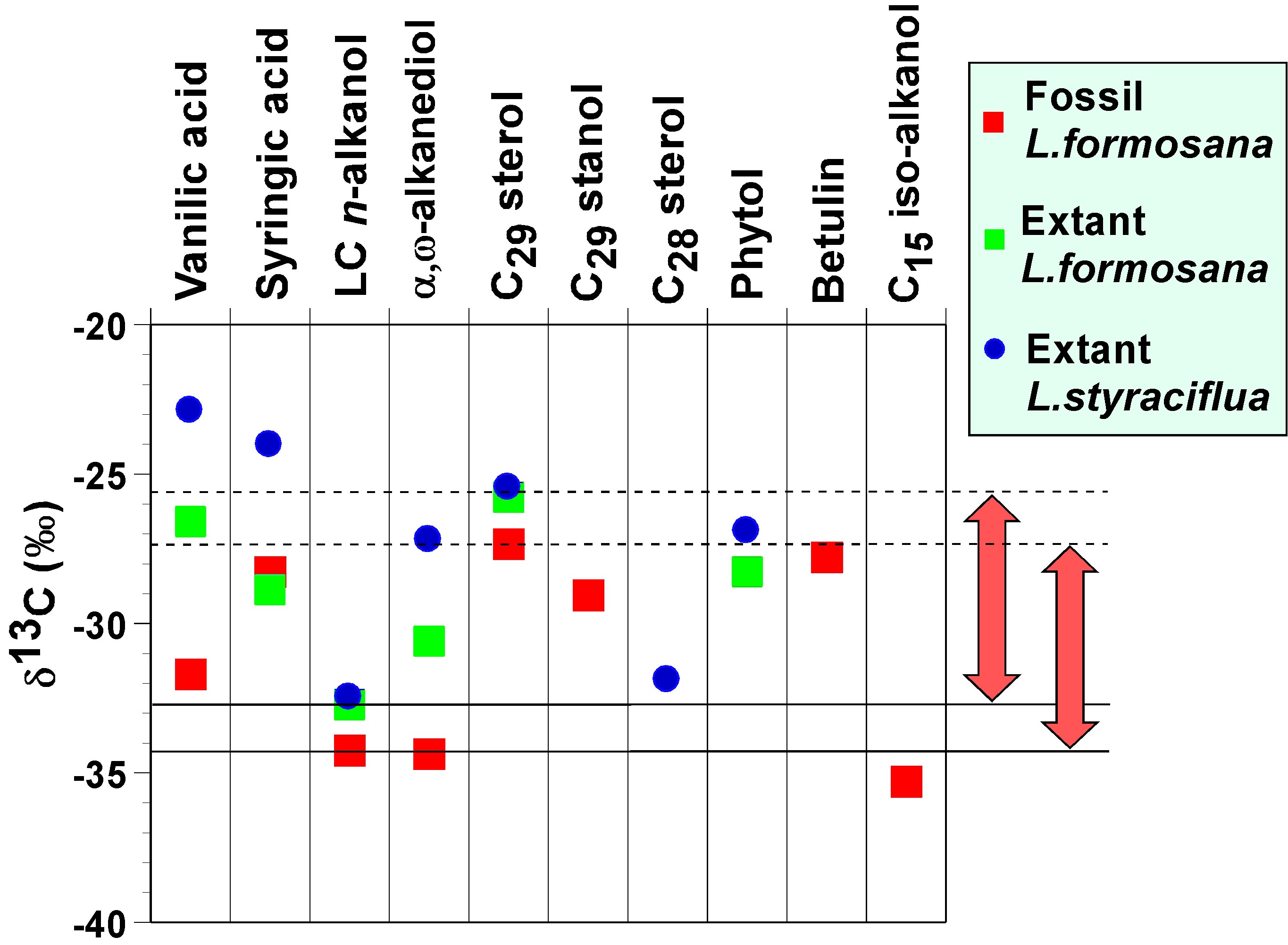

このフウについて,東海層群産の果実化石と現生の果実、種の違うモミジバフウ(L. styraciflua)の現生果実をアルカリ加水分解して,抵抗性高分子にエステル結合している骨格部位を得て,さらにそれら分子の炭素同位体比(δ13C)を測定した。目的は抵抗性高分子のδ13C値が古環境・古気候プロキシーになるのかの検討である。

陸上植物のδ13C値は長期的には大気CO2濃度,短期的には水環境因子(湿度、降水量など)にコントロールされたCO2の気孔コンダクタンス(伝導度,抵抗の逆数)に大きく影響されると考えられている(Tu et al., 1999)。要するに,湿度(あるいは乾燥度)などの環境因子を記録していると考えてもよいことになる。ここでフウの抵抗性高分子の分解物の中でC29ステロールとn-アルカノールのδ13C値に注目すると,それらの値が化石と現生でほとんど同じであることがわかった。このことから,フウがが生育していた環境,特に水分環境などが430万年前と現在の中部~西日本でほとんど同じであると推定した。

図P5 東海層群産フウ化石および現生フウ(大阪長居植物園から採集)の抵抗性高分子のエステル結合態成分の炭素同位体比(δ13C)分布.

また,C29ステロールとn-アルカノールのδ13C値の差も,化石と現生でほとんど同じ(約7‰)という結果が得られた。抵抗性高分子のスベリンは,水の不浸透性を与えて細胞を保湿する機能を持つが,多湿・湛水環境では誘導されないなど水分環境に大きく影響されることが報告されている(島村・望月, 2005)。したがって,その成分のδ13C値は,他の成分よりも敏感に水分環境記録が刻まれている可能性がある。一方,ステロールのような低分子量化合物は,もとは膜脂質やホルモンなど代謝に関わる易分解性成分が抵抗性高分子に取り込まれたものであると考えられる。いわばステロールのδ13C値は植物体のバルクのそれと近いと考えられる。

これらの2つのδ13C値の差が,化石と現生植物の間でないということは,ますます降雨・湿度などの水分環境が430万年前と現在で違いがないことを言える。さらに,スベリン,ステロールともに続成変化(保存状態)による同位体分別が見られなかったとも言えるであろう。しかし,リグニンフェノールのδ13C値が化石と現生試料でランダムにばらつくのは続成変化の要因があらわれていると考えられる。今後多くの試料で検討して、化石抵抗性高分子の分子ユニット(分解成分)間のδ13C値分布の環境・気候プロキシーの信頼性を高めたいと考えている。

[参考文献]

・de Leeuw, J. W. & Largeau, C. (1993) A Review of macromolecular organic compounds that comprise living organisms and their role in kerogen, coal and petroleum formation. In: Engel, M. H. & Macko, S. A. (Editors), Organic Geochemistry, Plenum Press, New York, pp. 23-72.

・Holloway, P. J. (1983) Phytochemistry 22, 495-502.

・Paull, R., Michaelsen, B. H. & Mckirdy, D. M. (1998) Org. Geochem.

29, 1331-1343.

・Poole, I. & van Bergen, P. F. (2002) Rapid Commun. Mass Spec. 16,

1976-1981.

・Rullkotter, J., Leythaeuser, D. & Wendisch, D. (1982) Geochim. Cosmochim. Acta 46, 2501-2509.

・Sawada, K., Arai. T. & Tsukagoshi, M. (2008) Org. Geochem. 39, 919-923.

・沢田健(2000) 月刊地球 22, 638-644.

・Shiwartz, M. (2001) Geochemists find evidence

that flowers may have evolved 250 million

years ago. Stanford Report, April 4.

・Tu, T. T. N., Bocherens, H., Mariotti, A., Baudin, F. et al.(1999) Palaeogeogr.

Palaeoclimatol. palaeoecol. 145, 79-93.

・Yang, H., Huang, Y., Leng, Q. et al. (2005) Rev. Palaeobot. Palynol. 134,

237-256.

|