GJ436と恒星スペクトル

ここでは,本日の課題に登場したGJ436と恒星スペクトルについて詳細を記述します. 興味のある人は読んでみてください.

GJ436

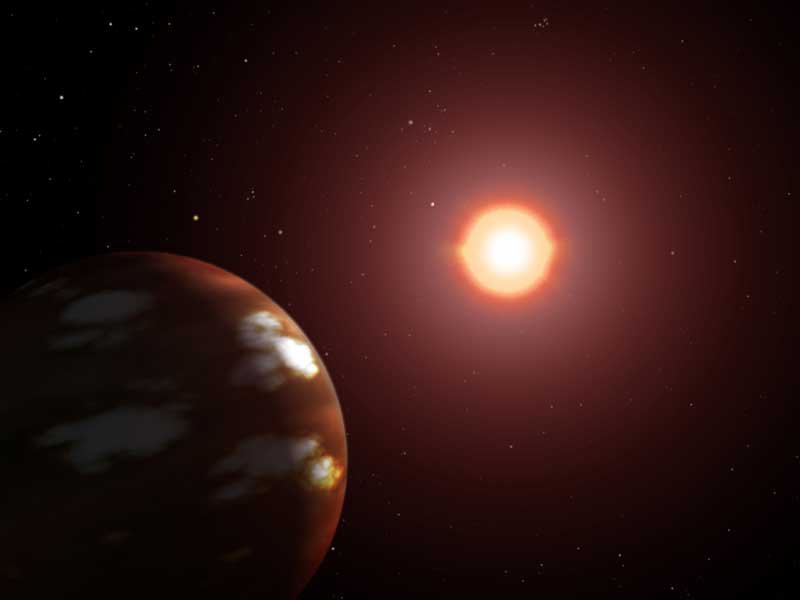

GJ436, 通称グリーゼ436と呼ばれるこの恒星は, 地球からおよそ33光年離れた位置にある赤色矮星です. 半径・質量ともに太陽の半分程度しかなく, スペクトルがG型の太陽に対して, GJ436のスペクトルはM型となっています(スペクトルについて詳しくは後述します). また, 2004年にGJ436を周回する系外惑星GJ436bがトランジット観測により発見されました. このGJ436bについては研究が進んでおり, 様々なことが明らかになっています. GJ436bが発見されてから3年後の2007年にはさらに詳細なトランジットの観測により, GJ436bの半径, 質量は海王星に近いことが分かりました. さらに2015年には, GJ436bの大気が宇宙空間へ散逸する様子が観測され, どのくらいの割合で大気が散逸していくかも推定されるなど, 特に惑星の大気に関する分野に関しては注目するべき多数の発見がありました.

今後, 地上や宇宙からのトランジット調査において, GJ436星系と似たような星系は多数発見され得るとされており, その数は1万にまで達するとするデータもあります. また, 2021年に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測により, 系外惑星の大気がより詳細に観測されることも期待されています. 今後GJ436や関連する恒星・系外惑星についての研究はどのように進んでいくのでしょうか? 続報を楽しみに待ちましょう.

恒星スペクトル

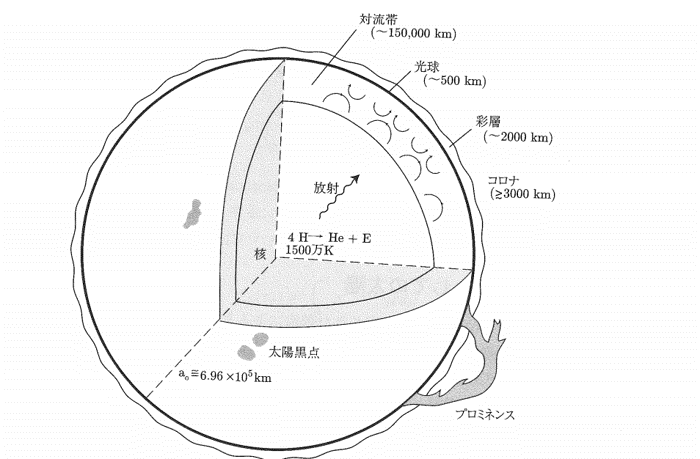

恒星のスペクトルとは, 連続スペクトル, 吸収線, 輝線の3つで構成されています. 恒星の光球から放出されるのが連続スペクトルであり, 恒星のスペクトル型を決める上で最も重要になってきます. 光球は黒体とみなせるため, 連続スペクトルはプランクの法則に従った黒体放射のスペクトルです. 従って、スペクトル型というのは温度に大きく依存して決められるということになります. この連続スペクトルに, 光球よりも温度の低い恒星大気の吸収によって生成される吸収線や輝線が加わって恒星のスペクトルとなっています.

恒星スペクトルの違いによって, 恒星は,O, B, A, F, G, K, Mに分類されます. Oが最も高温であり, Mが最も低温になります.このように分類された星のタイプをスペクトル型と呼びます(スペクトル型は数字やローマ数字を用いてさらに細分化されて分類されています. ここでは説明を省略していますが, 詳しく知りたい人は調べてみてください.). 例えば, 太陽はG型の主系列星, GJ436はM型の赤色矮星になります.

皆さんに課題で配布した恒星スペクトルの波長は,10nmから105nmとなっていましたが,この波長領域は紫外線の中でも特に波長が短く, 極端紫外線と呼ばれます. 極端紫外線は, 惑星上層の大気で吸収され, 惑星大気を加熱する役割を持っているため, とりわけ大気を扱うような研究においては重要視されることが多くなっています. また, 極端紫外線のスペクトルを考える際には, 注意が必要になってくる部分があります. 実はこの波長領域のスペクトルは, 上で説明したような光球面からの連続スペクトルが現れているわけではありません. この波長領域のスペクトルは, 光球のさらに外側にある彩層やコロナからの黒体放射による連続スペクトルが現れたものになっています.

彩層やコロナは光球面に比べて温度が著しく高くなっているため, そこから輻射されるスペクトルは光球面から輻射されるスペクトルに比べて全体的に波長が短くなるのです. 対して, 105nm以降の波長のスペクトルは, 上の説明に示した通り光球からの連続スペクトルによく従うものとなっています. 皆さんが課題Cで作成したスペクトルのグラフを観察する際には, これまで説明してきたことに注意してみるといいでしょう.

参考ページ

- Ehrenreich, David, et al."A giant comet-like cloud of hydrogen escaping the warm Neptune-mass exoplanet GJ436b." Nature 522.7557 (2015):459-461.

- Maness, H. L., et al."The M Dwarf GJ 436 and its Neptune-Mass Planet." Publications of the Astronomical Society of the Pacific 119.851 (2007):90

- Liou, kuo-Nan. An Introduction to atmospheric radiation. Vol. 84. Elsevier, 2002.

<< 戻る ([付録] gnuplotについて) 最初へ >> (実習の前準備) 情報実験 第 3 回 のトップへ >>