図5 1996年〜2000年のサンプル採取位置

(月間海洋/号外 No.30,2002, 豊田さん提供)

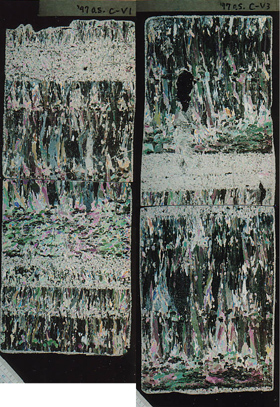

写真4 1997年採取サンプルの流氷断面

の薄片写真(豊田さん提供)

|

海氷の結晶構造を調べることでその海氷の成長過程をある程度推測することが

できます.結晶構造は, 海氷の薄片を作り(厚さ1mm以下)2枚の偏光板に挟んで

光をあてることにより見ることができます.

■観測/解析方法

5年間の海氷観測で収集したサンプルのうち, 発達初期のYoung ice(氷厚10〜30cm,

33個)ある程度発達したFirst-year ice(氷厚 30cm以上, 14個)について薄片を作成し

結晶構造を調べました. サンプル回収位置は図1に示すように比較的広い領域にわたっ

ています.

■解析結果

- サンプルで見られる海氷の二つの特徴(写真4).

- 粒状構造が卓越している.

海氷の構造には大まかに見て,短冊状のもの(columnar ice)と粒状のもの

(granular ice)があります.海氷の凍結過程において,前者は海氷の下面が結氷したことを表しています.一方後者は,風や波の影響を受けて生じたfrazil iceが海面に集積して形成された粒状氷であることを表しています.従って、粒状構造が卓越しているということは, 成長過程において下面結氷よりfrazil iceによる成長過程が重要であることを示しています.

- 層状構造をなしている.

粒状構造とその下の短冊状構造を一つの層をみなすと写真に示したサン

プルは, 結晶粒の大きさの違いなどから6枚の氷盤から形成されている

と考えられます. このことから海氷の成長には氷盤の積み重なりとい

った力学的な過程も重要であることがわかります.

- 47個のサンプルについて統計を取った結果.

- 結晶構造はいずれの年も粒状構造が卓越.

(96年 100%, 97年 50%, 98年 87%, 99年 76%, 2000年 68%)

- いずれの年も氷盤は層厚5〜10cmの氷盤の重なり

から形成.

|