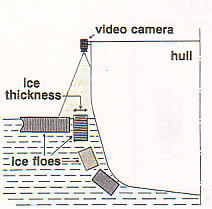

図2, ビデオの位置

(月間海洋/号外 No.30,2002 豊田さん提供)

写真3, 流氷の断面

(ビデオ画像からの抜粋.豊田さん提供)

図3, 1996〜2000年の海氷の氷厚頻度分布

(月間海洋/号外 No.30,2002 豊田さん提供)

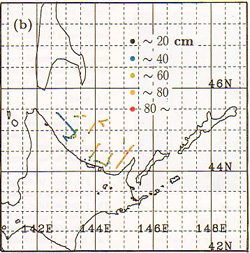

図4, 10分毎の平均氷厚分布(1997年)

(Journal of the Meteorological Society of Japan,

Vol77, No.1 豊田さん提供)

|

■ 観測方法

船の側面下向きに取り付けたビデオによる流氷の連続撮影によって計測されました

(図2).あらかじめビデオ映像のスケーリングの為に1m長のスケールをビデオ画像に埋め

込んでおきます. 航海終了後, ビデオ画像の中で船の先端で割れて側面を上向きにし

て舷側に流れて来た氷盤(写真3)を対象に, 画面にノギスをあてて一つ一つ計測し氷厚を

求めます. ただしこの計測方法によって求められるのは, 比較的平坦な海氷(lebel i

ce)の氷厚です.

■ 解析結果

- 各年の平均氷厚

表1から年によるばらつきがあるものの, 平均氷厚は20〜50cm,

標準偏差は10〜20cmであることがわかります.

表1, 北大低温研で計測された1996年

以降の氷厚計測値の統計 (豊田さん提供)

| 年 |

期間 |

サンプル数 |

平均氷厚(cm) |

標準偏差 |

| 1996 |

2/3-5 |

153 |

18.5 |

6.5 |

| 1997 |

2/2-9 |

4119 |

54.9 |

22.9 |

| 1998 |

2/4-11 |

2910 |

30.1 |

12.9 |

| 1999 |

2/3-10 |

1658 |

29.0 |

20.4 |

| 2000 |

2/13-17 |

4694 |

26.9 |

12.7 |

- 氷厚の頻度分布

図3から氷厚の厚い部分での頻度分布は指数関数的に急激に減少していることが

わかります. この点では極域の他海域の海氷の頻度分布と共通した特性を持つと言

えます.

- 氷厚の面的分布

図4は1997年に計測された氷厚の10分毎の平均値を観測航路に沿ってプロットした

ものです.全体的にオホーツク海南部の東側の方が西側よりもやや厚い傾向がみ

られます. これは, 東側の海域海域ではサハリンに沿って南下する海流(東サハリ

ン海流)によって運ばれたやや発達した流氷が多く見られ, 一方西側では現場結氷

の海氷が多いためだと考えられます.

|