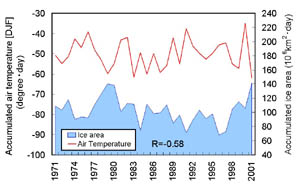

図8. 衛星データから得られた1971-2001年の12月〜4月までの 積算海氷面積(下)と, 12月〜2月の積算寒度(※)の関係. (NOAA AVHRRの可視・赤外画像から作成)

(※) 積算感度

気温と日数を掛けたもので, ある期間の寒さの度合を表す値です. マイナスの値が大きいほどそのシーズンは寒かったと言えます.

面積に着目すると, 1978年にこの30年間で最大面積を記録した後変動を繰り返しながら減少し1996年に最小面積, その後急激に回復し2001年に面積は二番目に大きくなりました. 又, 周期性に着目するとおよそ10年の周期で面積の大きい, 小さいを繰り返しているようです. このことを考慮すると, 2001年以降海氷面積は減少すると予想されます.

面積と気温の関係では, 海氷面積が大きい年(1978,2001年)は他の年に比べ気温が低かったことが分かります. しかし, 逆に海氷面積が小さい年が目立って気温が高いとは必ずしも言えません(1984,96年). 一方, 同程度に気温が低いからと言って海氷面積がいつも同程度に小さいとは限りません(1978,82,85,87年)し, その逆の場合も同様のことが言えます(76,80,90,2000年). つまり, 冬期の気温と海氷面積の相関はそれほど良くありません. 海氷の変動には気温の 他に, 季節風や海流など他の要素も影響する為です.

今後オホーツクの海氷はどうなっていくのでしょうか? 過去30年間の観測結果から言えることは, 温暖化による気温の上昇だけが影響して海氷が一方的に減少, 消滅はしないということです. 気温も含めた地球規模の変動と海氷変動はどのように関係しているのか?今後, このような地球上で起きている様々な現象の"つなが り"を捉えることがますます重要になってくるでしょう.