PH (PHotometer)

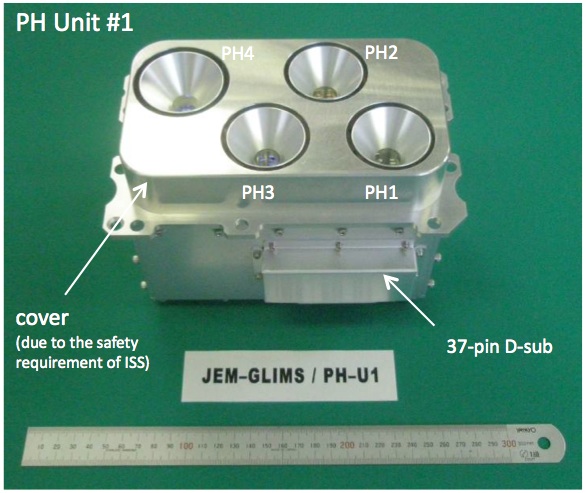

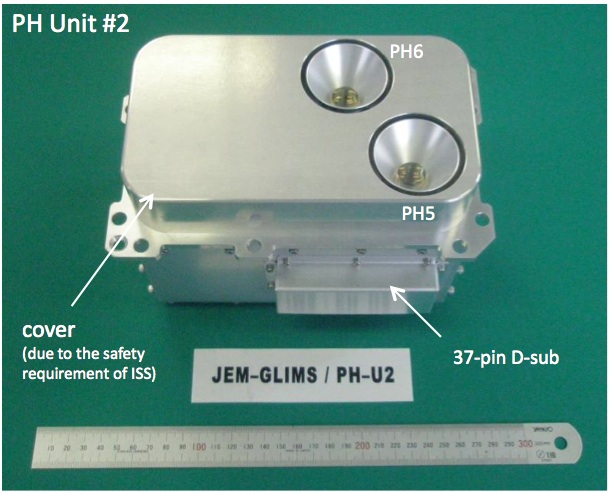

LSIではスプライト発光の発生形態を撮像観測するが,これとは別にスプライトの発光強度を測光するフォトメタ (PH : PHotometer) もJEM-GLISMでは搭載する [Sato et al., 2011b]。 LSIでは2 - 34 msの時間分解能で撮像観測を行うが,フォトメタではより高速の20 kHzサンプリング,20 μsの時間分解能で測光観測を行う。 Fig.1にフォトメタのプロトフライトモデルの写真を,Table 1にフォトメタの仕様をまとめる。

Fig.1 フォトメタ (PH)。(左) ユニット#1,(右) ユニット#2。

地上からの光学観測では,地球大気による吸収・散乱のため,スプライトの近紫外光の絶対強度測定は困難が伴った。このため,

JME-GLIMSでは特に近紫外域でのスプライト発光輝線を重点的に測光観測する。近紫外域でのスプライト発光のうち発光強度が強い,

窒素分子の1st positive bandおよび2nd positiveバンド,窒素分子イオンの1st negative bandを測定する。

観測視野は42.7°とし,LSIの視野 28.7° × 28.7° をほぼ包絡する。一方,地球ガンマ線(TGF)という雷放電に伴うガンマ線放射が存在し,

JEM-GLIMSではTGFを引き起こした親雷放電も観測する予定である。雷放電によって加速された逃走電子は地球の磁場に沿って飛来するため,

その元となる雷放電を検出するためには,より広範囲の領域を 監視する必要がある。このため,視野を87°とするフォトメタをもう1台搭載する。

観測する波長域は,大気に よる吸収・散乱の影響を受けにくい波長 600 - 900 nmとする。このようにJEM-GLISMでは6台のフォトメタを搭載している。

Table 1の仕様にあるとおり,フォトメタは広視野を要求する。このため光学系は,フィルタ位置で焦点を結ぶテレセントリック屈折光学系を採用する。

PH1 - 3, PH5, PH6の光学系の有効口径は12 mmであり,F=1.5である。一方,PH4の光学系の有効口径は6 mmであり,F=1.72となっている。

光検出素子には,浜松ホトニクス製のメタルパッケージ光電子増倍管(PMT)を用い,EMC製の超小型高電圧電源素子(HV)を搭載する。一方で,

雷の光量はもともと大きいため,PH4の光検出器には,HVを使用しないフォトダイオード(PDD)を採用した。PMTは500 Vで駆動する予定で,

ゲインは5 - 7×105程度になる。PMTからの出力信号は,2段のアナログアンプによってさらに増幅され,A/D変換される。

| Item | UNIT #1 | UNIT #2 | ||||

| PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | |

| Wavelength | 150 - 280 nm (N2 LBH) |

337 ± 5 nm (N2 2P) |

762 ± 5 nm (N2 1P) |

600 -900 nm (N2 1P) |

337 ± 5 nm (N2 2P) |

337 ± 5 nm (N2+ 1N) |

| FOV | 42.7° | 86.8° | 42.7° | |||

| Optics | F1.5 | F1.72 | F1.5 | |||

| Detector | PMT | PDD | PMT | |||

| Sensitivity | 0.1 × 106 W/m2 | 10 × 106 W/m2 | 0.1 × 106 W/m2 | |||

| Resolution | 12 bit | |||||

| Time Resolution | 50 μs | |||||

| Dimension | 209 × 136 × 130 mm3 | 209 × 136 × 130 mm3 | ||||

| Mass | 2.3 kg | 2.0 kg | ||||

| Power | 5.4 W | |||||

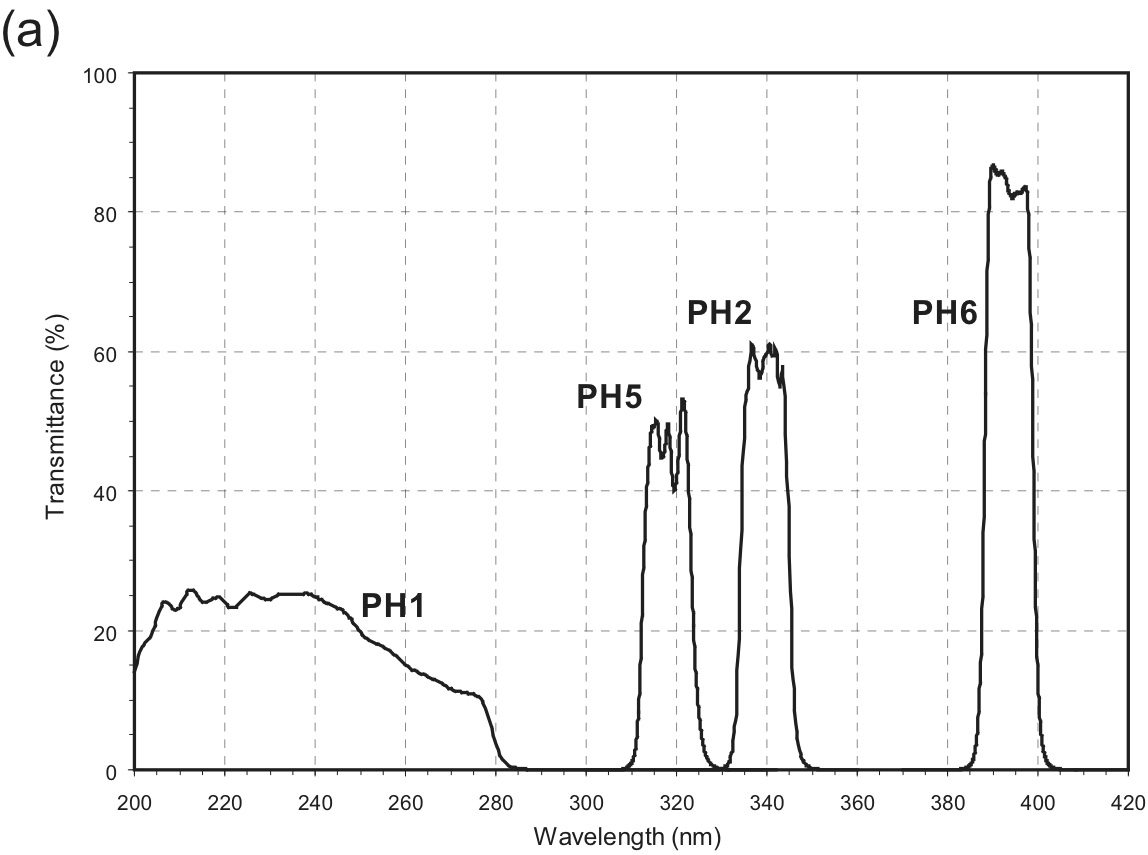

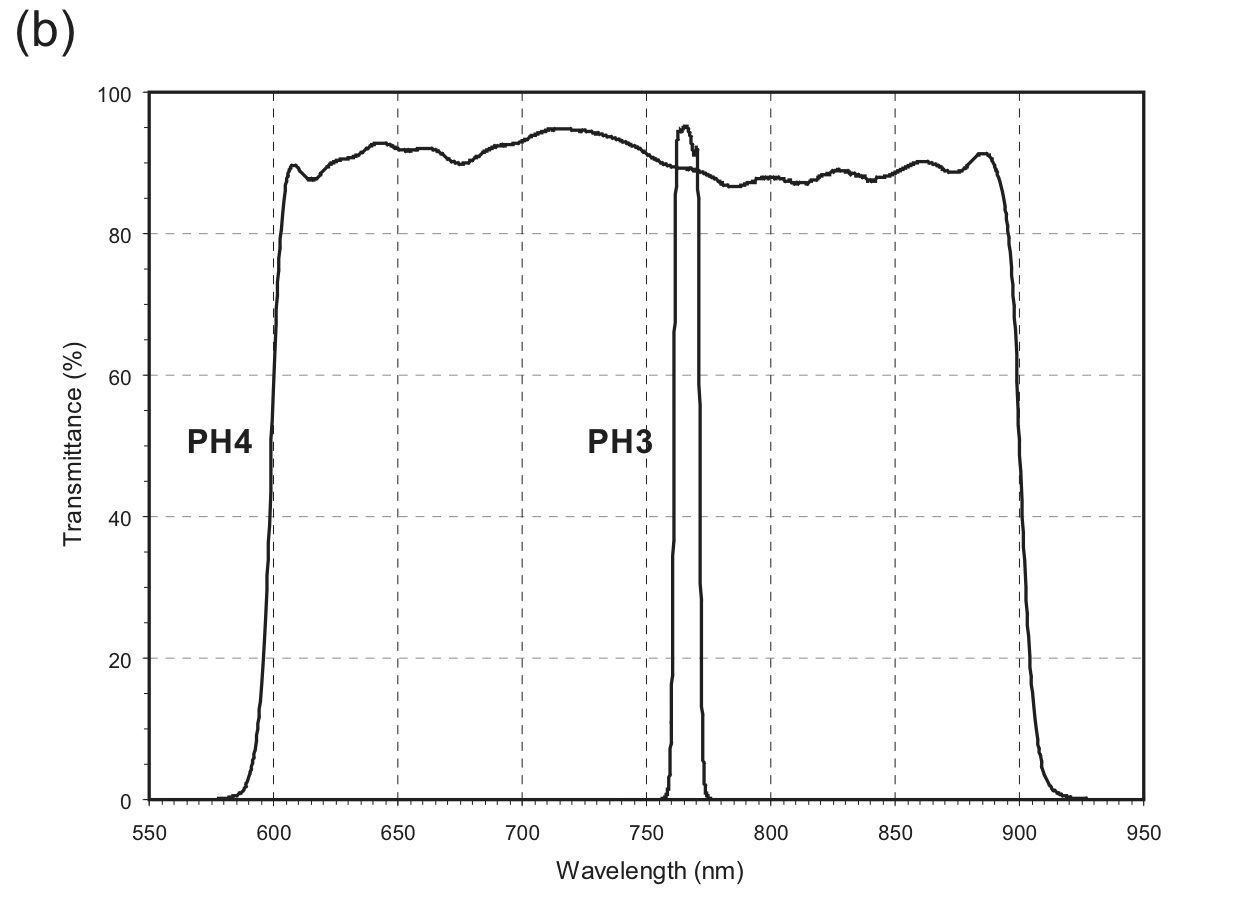

Fig. 2に,PH1 -6のそれぞれのフィルタ透過特性を示す。

Fig.2 PHのフィルタ透過特性