TLEs (Transient Luminous Events)

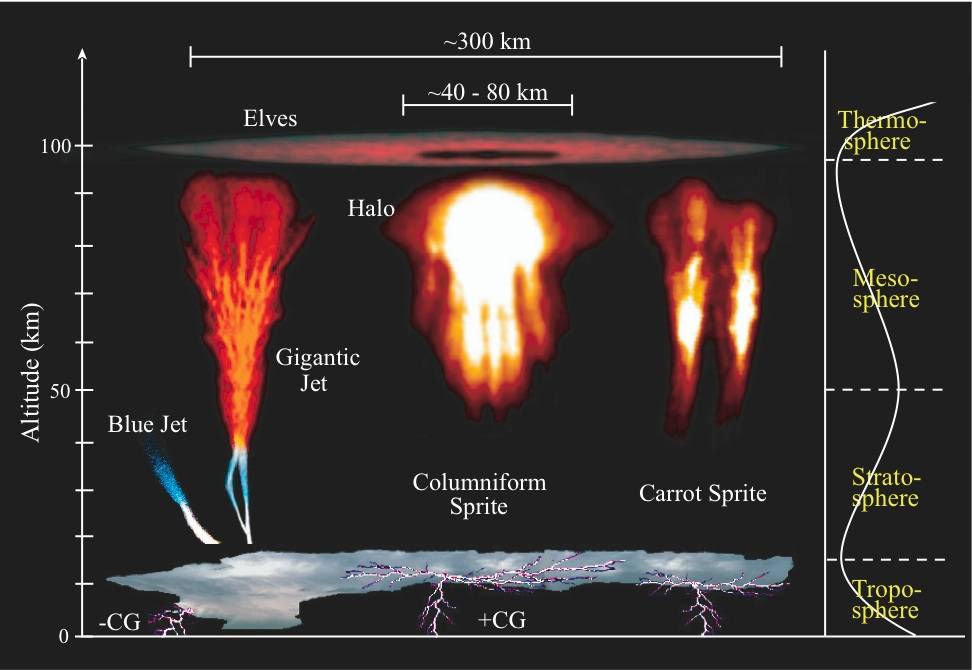

雷雲上空で発生する過渡的な発光現象の存在は,1989年に米国のR. Franzらによって初めて確認された [Franz et al., 1990]。 1990年代初頭には,米国において精力的な地上光学・電波観測が行われ,この過渡的な発光現象は雷雲地上間放電 (CG: Cloud-to-Ground discharge) に伴って雷雲上空で発生することが明らかにされた [Lyons, 1996; Sentman et al., 1995]。この成層圏・中間圏・下部熱圏にお ける高高度放電発光現象は,Fig.1に示されるとおり,その発生形態の違いによってスプライト,エルブス,ブルージェットと呼ばれている。 その後の約15年間には,世界各地で地上観測キャンペーンが実施され,巨大ジェット,スプライトハローなどの新たな高高度放電発光の発見ととも に,これらの現象が活発な雷雲上空では普遍的に発生していることが明らかにされ,全球平均では10,000 event/dayに相当すると試算されている。

Fig.1 TLEsの発生形態の概念図。

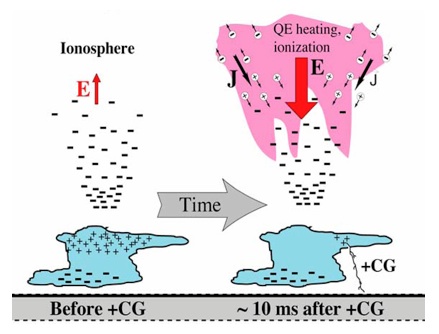

新形態の高高度放電発光の発見に伴って,メカニズムの理解も急速に進んでいる。特に,スプライトの発生メカニズムとしてこれまでに提唱 されているのは,雷雲上空の準静電場による絶縁破壊メカニズム (準静電場モデル) [Pasko et al., 1997]がある。準静電場モデルでは, Fig.2に示されるとおり,電荷モーメント (放電電荷量と放電距離の積)が数1000 C・kmを超えるような,放電エネルギーの大きい正極性の CGによって,雷雲上空に準静電場が形成される。この準静電場によってスプライト発光高度の電子が加速され絶縁破壊を引き起こし発光に至るという メカニズムである。このモデルによると,スプライトの発光強度や発光の時間・空間発展を合理的に説明できるとして,現在最も信頼されているメカ ニズムとなっている。

Fig.2 準静電場によるスプライトの発生。[Pasko et al., 1997]

しかし,この準静電場モデルでは,現実のスプライトの発生形態などを完全には説明することができない。例えば,次のような4点の矛盾点が

存在する。

などである。準静電場モデルだけではこれらの観測事実を説明できない。「何がスプライトの発生条件を決めているのか」という根本的な問題は,1989 年のスプライトの発見から現在に至るまで,未解明の問題として残されたままとなっている。

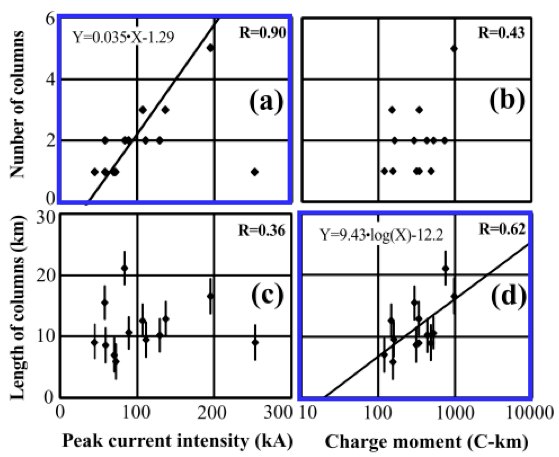

Fig.3 カラム状スプライトの長さ・本数と,ピーク電流値・

電荷モーメントとの相関性。[Adachi et al., 2004]

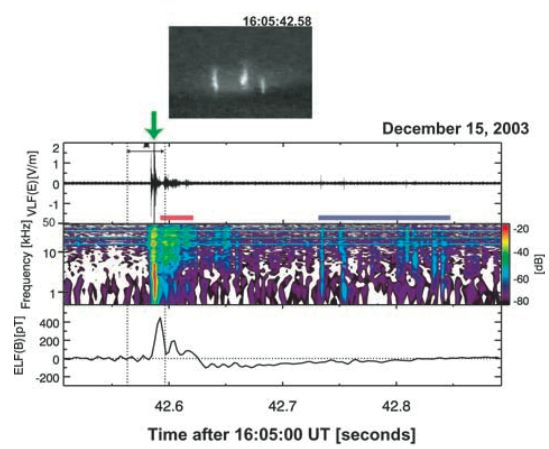

Fig.4 スプライト・VLF, ELF波動同時観測結果。[Ohkubo et al., 2005]

この未解明の問題を解く鍵となるものとして注目されているのが,雷放電の水平電流が放射したEMPによる効果や,逃走電子による絶縁破壊効 果である。特に,雷放電水平電流がスプライト発生に与える影響については,近年,重要な研究結果が報告されている。その1つは,Fig.3に示 すとおり,カラム状スプライトが発生したときそのカラムの本数が雷雲地上間放電のピーク電流値に比例しているという結果 [Adachi et al., 2004], もう1つは,Fig.4雷放電のVLF波動観測結果から,スプライトを発生させる雷放電は高い確率で5 kHzから数10 kHzにピークを持つ微弱なVLF 波動がクラスター的に発生するという結果 [Ohkubo et al., 2005] である。いずれの結果も,CGおよび雷雲内部の放電路から放射されたEMPが電 離層D層高度で干渉し電子密度の空間的揺らぎを生じ,それに伴う電気伝導度と電場の緩和時間の空間的非一様性が,スプライトの発生条件を決めている ということを示唆している。これを観測的に証明するためには,地上からの電波観測と同時に,多点同時光学観測によってスプライトの三角測量を行い, スプライトの水平空間分布を特定することが重要となる。スプライトの空間分布を観測的に明らかにできれば,雷放電によって放射されたEMPによる電子 密度の空間的揺らぎを推定できるからである。しかしながら,多点同時光学観測の実現は観測場所や気象条件などによって制限されており,なかなか進展 していないのが実情である。

スプライトの発生に伴い,その発光高度,例えば,積乱雲上空の60 kmで窒素酸化物(NOx)が6桁から8桁増加,水素酸化物(HOx)は2桁から3桁 増加,酸化物(Ox)は4-5倍増加するという数値シミュレーション結果が近年示されている [Hiraki et al., 2008]。この結果から,スプライトが全 球的な大気組成およびオゾン化学に無視できない影響を及ぼしていると考えられている。これを定量的に推定するためには,スプライトの全球的発生頻 度分布を特定することが必要不可欠である。観測場所や気象条件に左右されない宇宙空間からの高高度放電発光現象の観測は,これまでにスペースシャト ルや国際宇宙ステーションなどからキャンペーン的に実施されてきた。しかし,これらのキャンペーン観測では,高高度放電発光の全球的発生頻度分布を 特定するには,1週間程度の観測で数十事例程度と,あまりにデータ量が限られている。ここから,1年間全球の発生頻度を推定することはできない。 2004年には台湾のFORMOSAT-2衛星が打ち上げられ,世界初となる高高度放電発光の定常観測が開始された。しかしこの衛星は,LTが固定された太陽 同期極軌道を周回しており,高高度放電発光の全球発生頻度を推定する場合には全球雷活動度を仮定しなければならない。しかし,地上の雷放電励起電波 の観測から,日毎の雷活動度は平均値に対し40%もの変動量が存在することが判明している。全球の高高度放電発光の発生頻度を推定する場合は,この 40%の変動量がそのまま誤差として効いてくるため,確度が低いとみなされている。

さらに,FORMOSAT-2衛星は地球のリム方向に観測視野を向けているため,得られるデータから雷放電励起EMPがスプライトの水平空間分布や 発生メカニズムに果たす役割を特定することは困難である。高高度放電発光の発生メカニズムの解明で重要なことは,先行して起こるCGや雲内放電との 位置関係や,スプライト自身の水平構造を詳細に調べることであり,そのためにはスプライトと雷放電を衛星軌道上から天底観測することが本質的である。 しかし,雷放電の強力な発光と,高高度雷放電の発光を同時に上方から観測することとなり,その観測手法の難しさからこれまで実現してはいない。

スプライトの発光は,窒素分子あるいは窒素分子イオンの脱励起発光が主である。スプライトの赤色発光であるN2 1Pバンドのス ペクトルに関しては,これまでの地上・航空機観測によって明らかにされているが [Mende et al., 1995],波長300-450nmの近紫外-青色帯に 存在するN2 2PバンドおよびN2+ 1Nバンドの発光スペクトル観測からは,信頼度に足るデータが得られていな い。この理由の1つとして,その波長帯では大気の透過率が20%程度と低いことや,MODTRANなどのモデルでは補正しきれない観測時の大気中のエアロ ゾル分布が観測スペクトル強度の誤差として効いてくるからである。スプライトの発光スペクトルは,窒素分子を励起する電子のエネルギーを推定する上 で欠くことのできない情報を与える。特に,N2 2PバンドおよびN2+ 1Nバンドを励起する電子の閾エネルギー は,それぞれ11 eV以上,19 eVであり,電子のエネルギー推定にとって1つの重要な指標を与える。地上光学観測データを用いて,スプライトの赤色発 光強度と青色発光強度の比から窒素分子を励起した電子のエネルギーを推定した結果,平均値で6-24 eVの範囲の値をとると近年報告されている [ Miyasato et al., 2003]。しかし,この6-24 eVというエネルギー拡がりは,実際の電子が本当にこのエネルギー拡がりをもっていたというよりも, 大気透過率,観測時のエアロゾル分布,電子エネルギーの分布関数の仮定などに依存した誤差に起因すると指摘されている。このように,スプライトの 近紫外-青色帯のスペクトルは,これまでに信頼度の高いデータがそもそも得られていない点,電子エネルギー推定のためには近紫外-青色帯のスペクトル 情報が必要である点,イオン生成・電離度の直接計測となる点などから,大気圏外の衛星軌道上からのスペクトルデータの取得が強く望まれている。